Brujas

Mitos y leyendas

Autor:

Juan Guillermo Rivera Berrío

Código JavaScript para el libro: Joel Espinosa Longi, IMATE, UNAM.

Recursos interactivos: DescartesJS, Grok, Google AI Studio, Pollinations AI, Herramientas de IA.

Fuentes: Lato y UbuntuMono

Imagen de portada: ilustración generada por Pixel travieso de Herramientas de IA

Red Educativa Digital Descartes

Córdoba (España)

descartes@proyectodescartes.org

https://proyectodescartes.org

Proyecto iCartesiLibri

https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/index.htm

ISBN: 978-84-10368-31-6

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons 4.0 internacional: Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual.

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una mezcla de temor y fascinación por aquello que no comprende. En los claros del bosque, en las sombras del hogar o en las noches sin luna, se contaban historias sobre mujeres capaces de invocar fuerzas invisibles, sanar con hierbas o maldecir con una mirada. A esas mujeres, la historia decidió llamarlas brujas.

Pero detrás del mito se oculta algo más profundo: una lucha entre la sabiduría y la ignorancia, entre la libertad y el control. Las brujas no fueron solo hechiceras de cuentos o siervas del demonio, sino guardianas de un conocimiento ancestral que la sociedad temió y quiso silenciar. Eran herbolarias, parteras, curanderas, astrólogas… mujeres que desafiaron los límites impuestos por su tiempo y pagaron un alto precio por hacerlo.

Brujas: Mitos y leyendas es un viaje a través de esas historias que el fuego no pudo borrar. En sus páginas se entrelazan la historia y la fábula, la magia y la realidad, la represión y la resistencia. Descubriremos cómo distintas culturas dieron forma a este arquetipo, cómo los tribunales y las hogueras intentaron extinguirlo, y cómo —pese a todo— la figura de la bruja ha resurgido una y otra vez, reinventada, poderosa y libre.

Este libro no busca temer al misterio, sino comprenderlo. No pretende juzgar, sino escuchar las voces que durante siglos fueron acalladas. Cada mito, cada leyenda, cada relato aquí reunido nos recuerda que la bruja no solo habita en los relatos del pasado, sino también en la memoria colectiva y en los símbolos de rebeldía y sabiduría que perduran hasta hoy. Porque tal vez, en el fondo, todos llevamos una chispa de esa magia antigua: la que nos impulsa a cuestionar, a crear y a mirar el mundo con otros ojos.

La figura de la bruja, a menudo envuelta en un velo de misterio y temor, ha ejercido una fascinación perdurable en la imaginación humana a través de los siglos. Desde las antiguas sacerdotisas y chamanes hasta las sabias herbolarias de la Edad Media, y de las perseguidas por la Inquisición a las poderosas hechiceras de la ficción moderna, la bruja es mucho más que un mero personaje: es un arquetipo que encapsula miedos, aspiraciones, y la eterna tensión entre el orden y lo salvaje, lo conocido y lo oculto. Su evolución refleja los cambios sociales, religiosos y culturales de cada época, sirviendo como espejo de las ansiedades y los deseos colectivos de la humanidad. Su presencia, ya sea como una figura benévola o malévola, siempre ha marcado un punto de inflexión en las narrativas culturales.

En sus orígenes más remotos, la figura que hoy reconocemos como bruja no estaba necesariamente ligada a la malevolencia. En muchas culturas antiguas, mujeres con conocimientos profundos de la naturaleza, la medicina herbolaria y los ciclos lunares eran respetadas como sanadoras, videntes o consejeras. Estas figuras a menudo actuaban como intermediarias entre el mundo humano y el espiritual, poseedoras de una sabiduría ancestral que les permitía influir en los elementos y curar dolencias. La diosa griega Hécate, por ejemplo, representa una de las deidades primigenias asociadas con la magia y los cruces de caminos, una figura ambivalente que personifica tanto la oscuridad como la sabiduría. Esta era una época en la que el poder femenino, aunque a menudo relegado a la esfera doméstica, también encontraba expresiones de autoridad y misterio en el ámbito espiritual.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo y la consolidación de estructuras patriarcales, la percepción de estas mujeres comenzó a transformarse drásticamente. Lo que antes era respeto por la conexión con la naturaleza se convirtió en sospecha de pacto con fuerzas oscuras. La Iglesia, en su afán por consolidar su poder y erradicar las prácticas paganas, demonizó gran parte de estas tradiciones, reinterpretando a las sanadoras y a las mujeres

independientes como agentes del mal. El concepto de la bruja, tal como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma durante la Baja Edad Media y se consolidó brutalmente durante la Caza de Brujas, un período oscuro que se extendió desde el siglo XV hasta el XVIII. Miles de mujeres, y algunos hombres, fueron acusados, torturados y ejecutados bajo la histeria colectiva y la persecución religiosa.

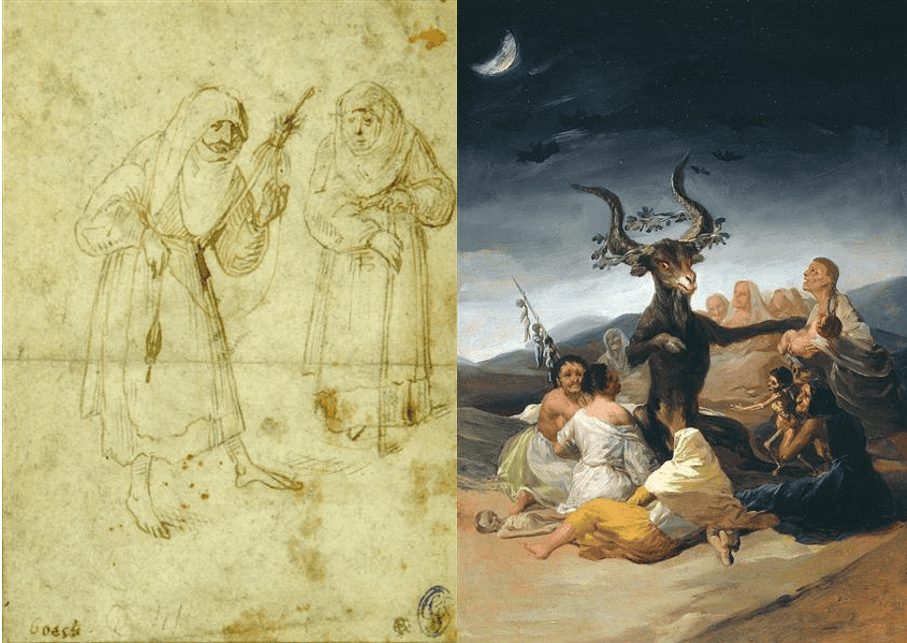

La imagen de la bruja durante este periodo quedó firmemente ligada a la transgresión y la subversión: una mujer en los márgenes de la sociedad, que desafía las normas, se asocia con el diablo, vuela en escoba y realiza ritos oscuros. Esta representación, si bien arraigada en el miedo y la misoginia, también denota una fascinación por lo prohibido y lo poderoso. La bruja se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para explicar enfermedades, malas cosechas y cualquier desgracia inexplicable. Su figura se utilizó para controlar y disciplinar a las mujeres que no se ajustaban a los roles de género esperados, silenciando voces y conocimientos alternativos.

En los siglos XX y XXI, el arquetipo de la bruja ha experimentado una notable resurgencia y reinterpretación. Movimientos feministas han reclamado la figura de la bruja como un símbolo de resistencia, poder femenino y desafío al patriarcado. La "bruja" moderna no es una víctima pasiva, sino una mujer empoderada, conectada con su intuición, la naturaleza y sus propias capacidades. Desde la literatura y el cine hasta las prácticas neopaganas y la brujería moderna (Wicca, por ejemplo), se busca recuperar la sabiduría ancestral y la conexión con lo místico, despojando a la bruja de sus connotaciones negativas y celebrando su independencia y fuerza espiritual. Es un retorno a la sanadora, a la sabia, pero con una conciencia crítica de la historia de opresión.

La figura de la bruja, arraigada en el imaginario colectivo, ha sufrido una profunda transformación a lo largo de los siglos, evolucionando desde antiguas practicantes de magia hasta el arquetipo contemporáneo que conocemos.

Desde las civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, ya existía una noción de magia y de individuos que la practicaban, tanto con fines benéficos como dañinos. En estas culturas, la magia era una parte integral de la vida diaria, utilizada para la protección, la curación de enfermedades atribuidas a deidades, o para influir en aspectos como el amor y el futuro. En el latín, el término "maleficae" se usaba para referirse a quienes practicaban la brujería, un concepto que englobaba tanto a hombres como a mujeres. La mitología griega y romana presentaba figuras como Hécate o Circe, hechiceras poderosas, y seres nocturnos como las Strigae y Lamias, que se creía podían entrar en las casas para dañar a los niños, sentando precedentes para la asociación posterior de la bruja con la maldad y el infanticidio.

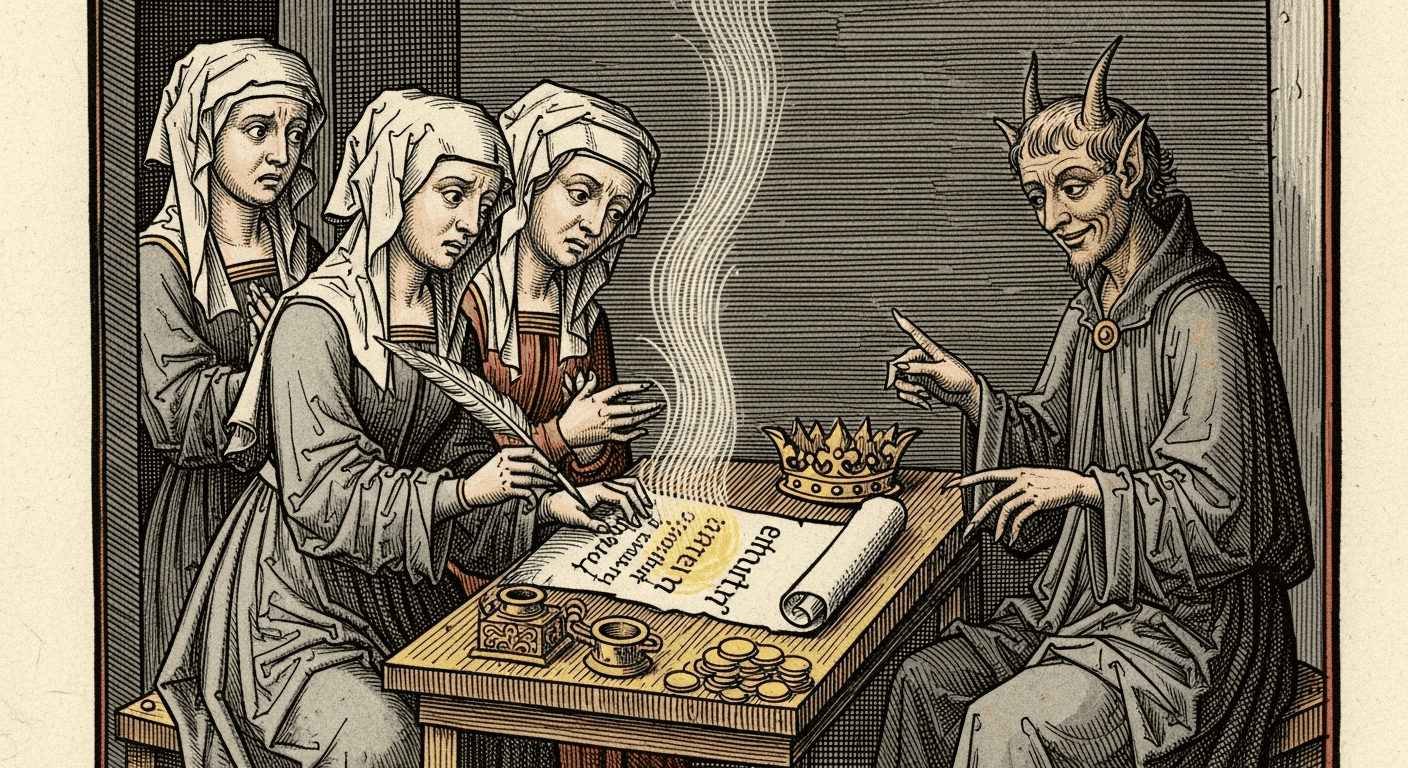

La concepción de la bruja comenzó a oscurecerse y a vincularse con lo diabólico a finales de la Edad Media, un proceso que se consolidó a partir del siglo XIII y que tuvo su clímax en la Edad Moderna. La Iglesia Católica, a través de la Inquisición, jugó un papel crucial en la demonización de estas figuras. El concepto de brujería se fusionó con

la herejía y la adoración al Diablo, transformando a la "malefica" en una enemiga de la cristiandad que pactaba con el maligno. Esta visión culminó con la publicación del "Malleus Maleficarum" en 1487, un tratado que se convirtió en una guía para identificar, interrogar y castigar a las supuestas brujas, impulsando una de las mayores persecuciones de la historia.

La "caza de brujas" no fue un fenómeno medieval, sino que alcanzó su apogeo entre los siglos XV y XVII, durante el Renacimiento y la Edad Moderna. Durante este período, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas y ejecutadas bajo la acusación de brujería. La misoginia jugó un papel fundamental, ya que se consideraba a las mujeres más susceptibles a la influencia del

Demonio y, por tanto, más propensas a convertirse en brujas. Se les atribuían prácticas como el aquelarre, el vuelo en escoba y el infanticidio, alimentando un estereotipo de la bruja como una mujer vieja, fea y marginada, que buscaba causar daño.

La "caza de brujas" no fue un fenómeno medieval, sino que alcanzó su apogeo entre los siglos XV y XVII, durante el Renacimiento y la Edad Moderna. Durante este período, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas y ejecutadas bajo la acusación de brujería. La misoginia jugó un papel fundamental, ya que se consideraba a las mujeres más susceptibles a la influencia del Demonio y, por tanto, más propensas a convertirse en brujas. Se les atribuían prácticas como el aquelarre, el vuelo en escoba y el infanticidio, alimentando un estereotipo de la bruja como una mujer vieja, fea y marginada, que buscaba causar daño.

Con el declive de las grandes cazas de brujas hacia el siglo XVIII y la llegada de la Ilustración, la figura de la bruja comenzó a transitar del terror al folclore. Durante el siglo XIX, el Romanticismo reavivó el interés por lo misterioso y lo oculto, y la bruja, aunque todavía asociada a menudo con lo maligno, también fue objeto de

representaciones más complejas en la literatura y el arte. Pasó de ser una encarnación del mal a una figura de cuentos populares, a veces trágica, a veces enigmática, pero con una menor carga de amenaza real. Sin embargo, en la cultura popular de la época, las "brujas" contemporáneas, como las echadoras de cartas o adivinas, eran vistas como perturbadoras sociales, y se pedía instrucción obligatoria para la mujer para combatir la superstición.

En el siglo XX y XXI, la bruja ha experimentado una notable revalorización. Los movimientos neopaganos y, en particular, el feminismo, han rescatado a la bruja como un símbolo de empoderamiento femenino, resistencia a la opresión patriarcal y conexión con la naturaleza. Ya no es solo la villana de los cuentos, sino una figura que encarna la sabiduría ancestral, la independencia y la fuerza. En la cultura popular actual, las brujas son personajes recurrentes en películas, series, libros y videojuegos, a menudo retratadas con matices complejos, como heroínas o antiheroínas con poderes que desafían las normas, reflejando una diversidad de interpretaciones que van desde la bruja buena hasta la que lucha por su propia justicia.

La figura de la bruja, en su enigmática complejidad, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos. Es un arquetipo que habita el umbral entre lo tangible y lo fantástico, entre la historia documentada y el imaginario colectivo, siendo, por definición, una persona que practica la brujería. Este concepto, de una enorme complejidad simbólica, ha evolucionado desde sus raíces ancestrales hasta las interpretaciones contemporáneas, reflejando miedos, aspiraciones y transformaciones culturales. La bruja ha sido percibida de formas muy diversas, desde una mujer sabia y sanadora hasta una criatura malévola aliada con fuerzas oscuras, lo que subraya su constante oscilación "entre mito y realidad".

En sus orígenes más remotos, mucho antes de la demonización cristiana, las mujeres consideradas "brujas" a menudo eran figuras respetadas en sus comunidades. Eran sanadoras, parteras y guías espirituales, poseedoras de un profundo conocimiento sobre las propiedades de las plantas medicinales y los ciclos de la naturaleza. En la cultura celta, por ejemplo, la palabra para bruja no se refería a pactos con entes del inframundo, sino que significaba "mujer sabia". Estas mujeres tenían la capacidad de planificar embarazos, realizar abortos y asistir partos, conservando una sabiduría femenina transmitida en círculos de mujeres, lo que las hacía de gran importancia para la supervivencia de los pueblos. Esta conexión con la naturaleza y el saber ancestral las posicionaba como figuras clave en la vida social y espiritual de sus comunidades.

Sin embargo, esta percepción positiva sufrió una drástica transformación. A partir de la Edad Media, y con mayor virulencia en la Europa moderna (siglos XV al XVII), la figura de la bruja fue redefinida y demonizada por la Iglesia. Aquellas que antes eran

sanadoras pasaron a ser consideradas agentes del diablo, capaces de hacer pactos para obtener poderes a cambio de su sumisión y alma. Las persecuciones, conocidas como las cazas de brujas, alcanzaron su apogeo entre 1550 y 1650, llevando a la ejecución de miles de mujeres, a menudo mediante la quema en la hoguera. La imagen popular de la bruja volando en escoba, reuniéndose en aquelarres y asociada con el mal, se consolidó en este período, en gran parte debido a textos como el "Martillo de las Brujas" (1487), un manual inquisitorial que detallaba cómo identificarlas, interrogarlas y castigarlas.

Las grandes cazas de brujas se dieron principalmente en la Edad Moderna, no en la Edad Media, con un pico entre 1550 y 1650. Durante este tiempo, entre el 40% y el 70% de las personas procesadas en las regiones más afectadas fueron condenadas a muerte. Las víctimas eran a menudo mujeres de mediana

edad, viudas o solteras, y su conocimiento de remedios naturales se consideraba sospechoso.

El folclore y la literatura han perpetuado y enriquecido el mito de la bruja con personajes inolvidables. Desde la mitología griega con figuras como Circe y Medea, hechiceras poderosas que desafiaron a héroes, hasta la temible Baba Yagá del folclore eslavo, una bruja del bosque que vive en una choza sobre patas de pollo y vuela en un mortero. En la leyenda artúrica, Morgana le Fay encarna la ambigüedad entre la magia benévola y la maliciosa. Estos relatos, transmitidos a través de generaciones, han moldeado nuestra percepción cultural, creando una imaginería rica en símbolos como calderos, escobas, gatos negros y conjuros, aunque muchas veces alejados de cualquier realidad histórica.

En contraste con las persecuciones del pasado, la bruja en la era moderna ha experimentado una poderosa resignificación.

La figura de la bruja ha cautivado y aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos, transformándose y adaptándose a las diversas culturas y épocas. Sin embargo, para comprender plenamente su impacto y significado, es crucial diferenciar entre tres representaciones fundamentales: la bruja histórica, la bruja mítica y la bruja simbólica. Aunque entrelazadas, cada una posee características y contextos propios que revelan la complejidad de este arquetipo femenino y las percepciones que la sociedad ha tenido sobre el poder, el conocimiento y lo "otro".

La bruja histórica es la figura más arraigada en la memoria colectiva debido a los brutales episodios de la caza de brujas, principalmente en Europa entre los siglos XV y XVIII. Se trataba de personas reales, mayoritariamente mujeres, que fueron acusadas, torturadas y ejecutadas bajo la creencia de haber hecho un pacto con el diablo y practicar magia negra. Muchas de estas mujeres eran curanderas, parteras, o poseían conocimientos sobre herbolaria y medicina natural, habilidades que en su momento fueron consideradas amenazantes o heréticas por las autoridades eclesiásticas y civiles. La persecución no discriminaba: las mujeres solas, viudas o aquellas que vivían al margen de las normas sociales eran particularmente vulnerables a las acusaciones, que a menudo eran producto de la histeria colectiva, malas cosechas o conflictos políticos

Contrastando con la cruda realidad de las víctimas de la caza de brujas, la bruja mítica habita en el reino de los cuentos, leyendas y el folclore de diversas culturas desde la antigüedad. Estas son figuras con poderes sobrenaturales, capaces de lanzar hechizos, preparar pócimas, volar en escobas o incluso transformarse en animales.

Ejemplos notables incluyen a Hécate, Medea y Circe de la mitología griega, o la legendaria Baba Yaga de la tradición eslava. A menudo, las brujas míticas son representadas como seres maléficos, ancianas y feas, que secuestran niños o causan desgracias, pero también pueden aparecer como sabias consejeras o poderosas protectoras, reflejando la dualidad del poder femenino en el imaginario colectivo. La creencia en la existencia de estos personajes de ficción ha dado forma a la corporeidad suficiente para que fueran quemadas en las hogueras, según algunos registros.

Finalmente, la bruja simbólica trasciende el plano histórico y narrativo para convertirse en un arquetipo profundo, un reflejo de conceptos psicológicos, sociales y culturales. Desde una perspectiva junguiana, la bruja puede ser una manifestación del "ánima" o de las características femeninas primitivas en el inconsciente masculino, o el símbolo de las pulsiones más reprimidas para las mujeres. En un sentido más amplio, simboliza el conocimiento ancestral, la conexión

con la naturaleza, lo espiritual y lo incomprensible. En la cultura contemporánea, la figura de la bruja simbólica ha sido resignificada y adoptada como un ícono de empoderamiento femenino, resistencia contra las normas patriarcales y la sabiduría conectada con la tierra y los ciclos naturales.

Aunque distintas en su origen y naturaleza, estas tres facetas de la bruja no son mutuamente excluyentes; a menudo se superponen e influyen entre sí. La imagen mítica de la bruja malvada, con sus pactos demoníacos y sus poderes oscuros, fue un elemento clave utilizado por la Iglesia para justificar la persecución de las mujeres históricas, transformando a "mujeres sabias" en "brujas demoníacas". Al mismo tiempo, la resiliencia de la bruja histórica ante la opresión ha alimentado la fuerza y el simbolismo de la bruja moderna, que hoy se alza como un emblema de la libertad y la autonomía femenina. La

evolución de la bruja en la cultura pop es un testimonio de esta interconexión, donde la hechicera de hoy es vista como una mujer moderna y empoderada, lejos de los estereotipos de los calderos burbujeantes y sombreros puntiagudos.

Comprender estas diferencias nos permite apreciar la profundidad y la complejidad de la figura de la bruja, que ha sido simultáneamente víctima, villana y símbolo de resistencia. Lejos de ser una única entidad, la bruja es un espejo de la sociedad, reflejando sus miedos, sus deseos y su constante lucha por definir el poder y el conocimiento. Reconocer estas distinciones es esencial para desmantelar prejuicios históricos y para honrar la riqueza cultural y simbólica que esta enigmática figura ha aportado a la historia de la humanidad.

Desde los albores de la civilización, la figura femenina ha estado intrínsecamente ligada a lo misterioso y lo sobrenatural. Mucho antes de que la palabra "bruja" evocara imágenes de hogueras y persecución, existieron mujeres poderosas, a menudo temidas y reverenciadas, cuyas habilidades para influir en el mundo natural y espiritual las posicionaron como figuras centrales en las cosmogonías de sus respectivas culturas. Las hechiceras del mundo antiguo no eran meras practicantes de magia, sino encarnaciones de fuerzas primarias, sacerdotisas de cultos arcaicos, conocedoras de hierbas y venenos, y a veces, diosas menores o semidiosas con un dominio formidable sobre los elementos y el destino. Su legado, plasmado en mitos, leyendas y textos antiguos, es el cimiento sobre el que se construiría, siglos después, el complejo y a menudo tergiversado arquetipo de la bruja.

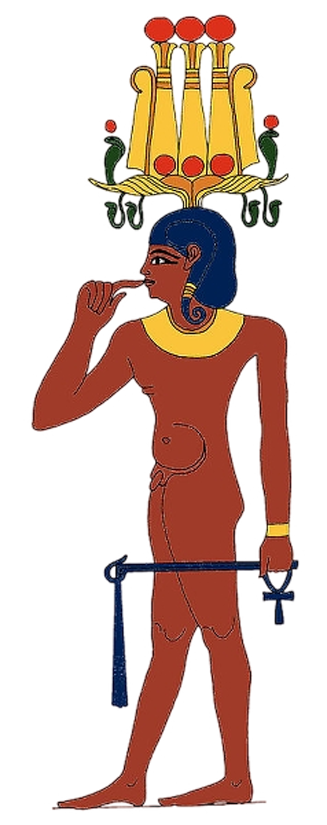

En las vastas llanuras de Mesopotamia y a lo largo del fértil Nilo, la magia era una parte integral de la vida diaria y la religión. Las tablillas de arcilla sumerias y babilónicas describen conjuros y amuletos para protegerse de los "malignos espíritus femeninos" como Lamashtu, una demonio que acechaba a las mujeres embarazadas y los niños, o Lilith, una figura proto-demoníaca con raíces en el folclore mesopotámico que más tarde se vincularía con la seducción y la noche en tradiciones posteriores. Estas figuras, aunque no siempre "hechiceras" en el sentido humano, personificaban el poder femenino oscuro y destructivo percibido en la magia. En Egipto, la magia (conocida como *heka*) era una fuerza divina, y las mujeres, especialmente las sacerdotisas y las damas de la realeza, a menudo poseían conocimientos de encantamientos, remedios y prácticas adivinatorias. Las diosas como Isis, con su dominio sobre la magia y la resurrección, servían como el epítome del poder mágico femenino, inspirando a generaciones de practicantes.

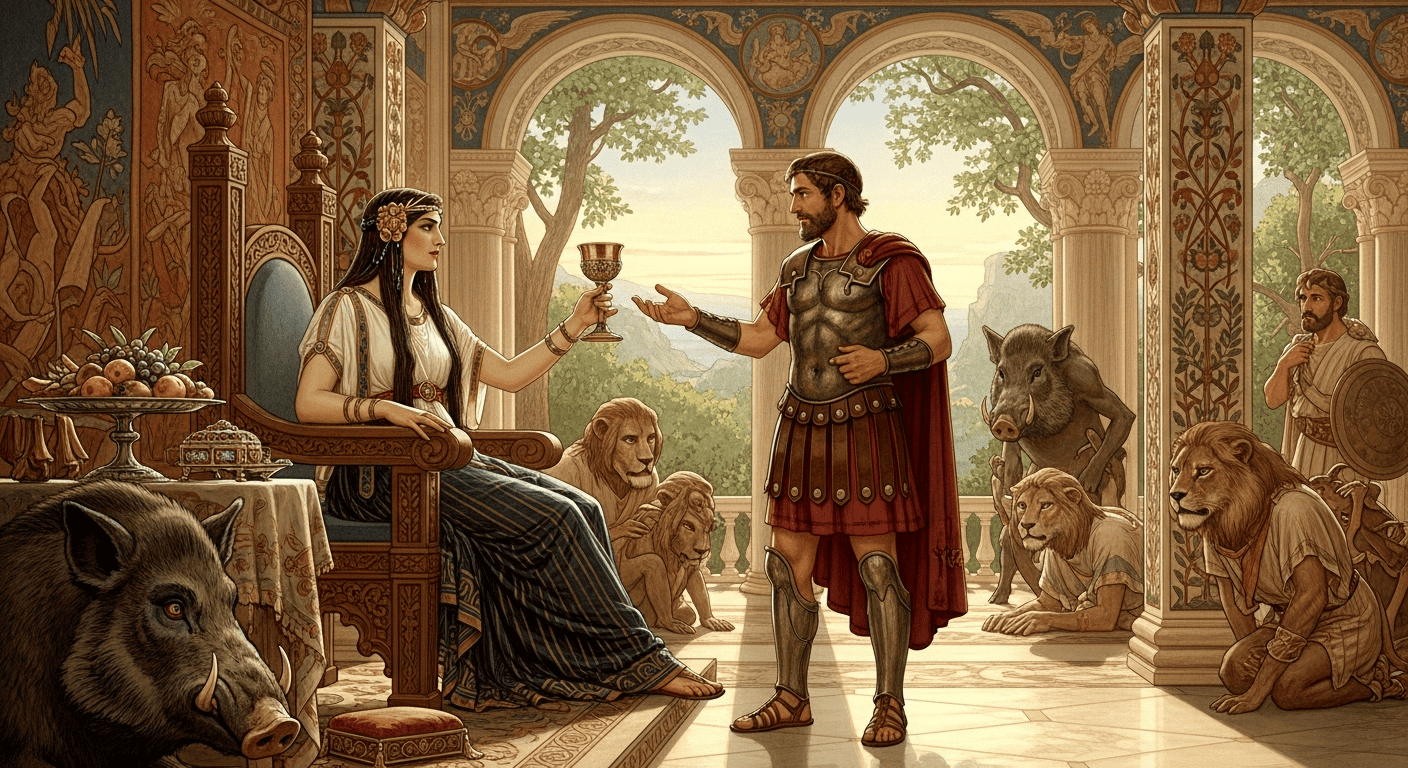

El mundo griego, cuna de gran parte de la mitología occidental, nos legó algunas de las hechiceras más icónicas. Circe, la encantadora de la Odisea de Homero, es quizás la más famosa. Con su morada en la isla de Eea, transformaba a los hombres en animales con pociones

y sortilegios, demostrando un dominio formidable sobre la naturaleza y la metamorfosis. Medea, princesa de Cólquide y sacerdotisa de Hécate, es otra figura trágica y poderosa, capaz de manipular venenos, resucitar a los muertos (o rejuvenecerlos) y volar en un carro tirado por dragones. Ambas figuras representan la dicotomía del poder femenino: seductoras y benefactoras en un momento, vengativas y destructivas al siguiente. La diosa Hécate misma, deidad ctónica asociada con la magia, la encrucijada, la luna y los fantasmas, era venerada por aquellos que buscaban conocimiento arcano y poder mágico, y a menudo se la invocaba en ritos de hechicería.

La influencia de las hechiceras griegas se extendió al Imperio Romano, donde las prácticas mágicas eran igualmente prevalentes, aunque a menudo vistas con una mezcla de fascinación y sospecha. Las saga o veneficae romanas eran figuras temidas, a menudo asociadas con la fabricación de pociones y venenos, y con la capacidad de influir en los asuntos humanos a través de rituales oscuros. La literatura romana, como los versos de Horacio o las obras de Apuleyo, retrata a estas mujeres como figuras poderosas, a menudo marginales, que operaban en las sombras de la sociedad. Las "brujas de Tesalia", una región griega conocida por su hechicería, eran particularmente famosas en el imaginario romano por su habilidad para "bajar" la luna del cielo y por su conocimiento de las artes nigrománticas. Figuras como Canidia, mencionada por Horacio, encarnan la imagen de la hechicera anciana y malévola que utiliza la magia para fines perversos, una precursora de la imagen de la bruja medieval.

En esencia, las hechiceras del mundo antiguo eran figuras complejas que desafiaban categorizaciones simples. Eran curanderas y envenenadoras, oráculos y destructoras, sacerdotisas y parias. Su magia no era inherentemente "buena" o "mala", sino una fuerza neutral que podía ser empleada para diversos fines, dependiendo de la voluntad de la practicante. Desde las diosas que tejían el destino hasta las mujeres mortales que manipulaban hierbas y conjuros, estas figuras femeninas personificaban el poder de lo desconocido y lo incontrolable. Al darles forma en mitos y leyendas, las sociedades antiguas no solo

intentaron comprender y controlar el caos, sino que también sembraron las semillas de lo que, con el tiempo, florecería en la rica y a menudo trágica historia del mito de la bruja.

La figura de la bruja, a lo largo de la historia, ha sido mucho más que un simple arquetipo de maldad o superstición. Se erige como un complejo crisol donde convergen y colisionan el poder intrínseco de lo femenino y el arraigado miedo de las estructuras patriarcales. Este capítulo explorará cómo el mito de la bruja no solo es un relato de persecución, sino también un testimonio de la supresión de la autonomía, el conocimiento y la espiritualidad de las mujeres a lo largo de los siglos. Es una narrativa que se teje entre las veneradas sanadoras y líderes espirituales de antaño y las mujeres estigmatizadas, torturadas y quemadas en la hoguera, cuyo legado, sin embargo, ha resurgido como un potente símbolo de resistencia y empoderamiento en la actualidad.

En las sociedades precristianas, la mujer a menudo ocupaba un lugar central y respetado en la comunidad, especialmente en roles que implicaban la conexión con la naturaleza, la salud y la espiritualidad. Eran sanadoras, comadronas, herbolarias, consejeras y, en muchas culturas, sacerdotisas o chamanas que mediaban entre el mundo humano y el divino. Su conocimiento sobre las propiedades medicinales de las plantas, los ciclos naturales, el nacimiento y la muerte, les otorgaba una autoridad y un prestigio innegables. Estas mujeres encarnaban una forma de poder femenino que, aunque a menudo vinculado a lo misterioso, era fundamental para el bienestar colectivo y era venerado en muchas tradiciones paganas. La etimología de la palabra "bruja" en algunas lenguas, como el latín "bruxare" (murmurar o susurrar), sugiere una conexión con la comunicación espiritual y el uso de palabras poderosas en prácticas mágicas, reafirmando su rol como mediadoras.

Sin embargo, con el advenimiento y la consolidación de las religiones monoteístas y las estructuras sociales patriarcales en Europa, esta

percepción positiva y respetuosa del poder femenino comenzó a transformarse drásticamente. Las antiguas diosas y las figuras femeninas divinas fueron reemplazadas por un Dios masculino y omnipotente, y las prácticas espirituales femeninas, antes aceptadas, empezaron a ser vistas con recelo y, finalmente, demonizadas. La mujer fue progresivamente relegada a un papel sumiso y circunscrito al ámbito doméstico, y cualquier manifestación de autonomía o conocimiento fuera de estos límites se consideraba una transgresión peligrosa. La narrativa religiosa comenzó a asociar a la mujer con el pecado y la tentación, sentando las bases para una demonización que vincularía lo femenino con lo demoníaco.

El punto álgido de este miedo patriarcal se manifestó en las grandes cazas de brujas que asolaron Europa desde finales de la Edad Media hasta la Edad Moderna. Un instrumento clave en esta persecución fue el Malleus Maleficarum, o "Martillo de las Brujas", publicado en 1487 por los monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este tratado no solo sirvió como una guía exhaustiva para identificar, interrogar y torturar a supuestas brujas, sino que también codificó una profunda misoginia, presentando a las mujeres como inherentemente más susceptibles a la influencia diabólica debido a su supuesta debilidad moral y carnal. El Malleus Maleficarum influyó directamente en miles de juicios, llevando a la ejecución de un número incalculable de mujeres acusadas de brujería. La histeria de la caza de brujas, que coincidió con la transición del feudalismo al capitalismo, no solo buscaba erradicar la brujería, sino también disciplinar a las mujeres, controlar su cuerpo y su sexualidad, y destruir su poder social y económico, especialmente a aquellas que eran viudas, solteras, o poseían propiedades o conocimientos independientes.

La figura de la "bruja", tal como la conocemos hoy, evoca imágenes de maldad, pactos oscuros y poderes arcanos empleados para el daño. Sin embargo, para entender los orígenes de este mito, es crucial mirar hacia atrás, a las poderosas figuras femeninas de las tradiciones paganas precristianas, donde el conocimiento, la profecía y la conexión con lo sobrenatural no solo eran venerados sino intrínsecamente femeninos. En el rico tapiz de las mitologías celta y nórdica, encontramos arquetipos que, aunque distantes de la demonización posterior, sentaron las bases para la compleja evolución del concepto de bruja, presentando mujeres de inmenso poder, sabiduría y una profunda relación con los ciclos de la vida y la muerte.

En la tradición celta, la mujer gozaba de un estatus significativamente más elevado que en muchas otras sociedades contemporáneas, como la griega o la romana. Existían mujeres en roles de liderazgo político y militar, e incluso dentro de la esfera religiosa, desempeñando funciones cruciales como intermediarias entre los humanos y los dioses. Las druidesas, conocidas como Ban-fathi o Bandrui en Irlanda, eran adivinas y constituían parte del culto pagano druídico. Se les atribuía la capacidad de oficiar rituales, realizar predicciones y controlar tempestades. Algunas, como las banfilidh de la isla de Saina, podían curar enfermedades mortales, convertirse en aves y dominar la magia con piedras y hierbas curativas, asistiendo en partos y preparando a los moribundos para una muerte en paz. Textos clásicos como la Geografía de Estrabón y los escritos de Tácito mencionan a estas mujeres, a menudo vestidas de blanco y con un poder religioso comparable al de los druidas masculinos.

Además de las druidesas, el panteón celta estaba poblado por diosas formidables con atributos mágicos y sobrenaturales. La Morrigan,

cuyo nombre puede significar "Gran Reina" o "Reina Espectral", es una de las figuras más complejas, asociada con la guerra, la muerte, la profecía y la transformación. Se la representa a menudo en armadura o tomando la forma de un cuervo o una corneja en el campo de batalla, infundiendo fuerza e ira en los guerreros y vaticinando los vencedores y vencidos. Curiosamente, la Morrigan también está ligada a la fertilidad, la sensualidad telúrica y la sexualidad, simbolizando la unión de vida y muerte en el ciclo natural. Otra figura venerable es la Cailleach, una diosa anciana asociada con las estaciones, la creación de paisajes, la fertilidad de la tierra y el ciclo de la vida y la muerte, a menudo vista como la personificación del invierno. Estas deidades y practicantes femeninas celtas, con su profundo conocimiento de la naturaleza, la adivinación y la curación, representaban una forma de poder femenino intrínsecamente ligada al orden cósmico.

En la tradición nórdica, el rol de las mujeres con poderes mágicos era igualmente prominente y respetado. Las völur (plural de völva), también conocidas como seiðkonur o spákona, eran sacerdotisas, profetisas y mujeres sabias que practicaban seiðr, una forma de magia asociada con el encantamiento, el chamanismo y la adivinación. Se

decía que las völur poseían el conocimiento de eventos pasados, presentes y futuros, e incluso Odín, el Padre de Todos, consultaba sus visiones para conocer el destino de los dioses. Eran figuras itinerantes, recibidas con honores y ofrendas en los asentamientos, donde pronosticaban las cosechas, el clima o el porvenir de los habitantes. Sus poderes incluían manipular el destino, provocar tormentas, lanzar hechizos de amor e incluso adoptar formas animales. La práctica del seiðr se consideraba principalmente femenina, y los hombres que la practicaban (seiðmenn) podían ser vistos como ergi, una connotación de afeminamiento o falta de virilidad.

Las diosas nórdicas también encarnaban la magia y el destino. Freyja, una de las deidades más importantes, es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, pero también de la guerra, la muerte, la magia y la profecía. A ella se le atribuye haber enseñado el seiðr a los Æsir,

demostrando su profunda conexión con estas artes arcanas. Frigg, la esposa de Odín, es la diosa del hogar, el matrimonio, el parto y la crianza, y posee el don de la profecía, aunque elige no revelar lo que sabe. Sin embargo, la máxima expresión de la influencia femenina sobre el destino la encontramos en las Nornas: Urðr (el pasado), Verðandi (el presente) y Skuld (el futuro). Estas tres deidades femeninas viven bajo las raíces del Yggdrasil, el árbol del mundo, donde tejen los hilos del destino de todos los seres, dioses y mortales por igual. Su poder sobre el wyrd (destino) era ineludible, mostrando cómo el concepto de la "tejedora de destinos" era fundamental para la cosmovisión nórdica.

En conclusión, las figuras femeninas en las tradiciones celta y nórdica, lejos de ser las "brujas" malvadas de la imaginación medieval, eran encarnaciones de poder, sabiduría, curación y una profunda conexión con el mundo natural y sobrenatural. Desde las druidesas que mediaban entre mundos hasta las völur que tejían el destino y las diosas que regían aspectos fundamentales de la existencia, estas mujeres eran veneradas y consultadas. Sus habilidades en profecía, curación, control de la naturaleza y manipulación del destino las

posicionaban como pilares esenciales de sus sociedades. La posterior demonización de la "bruja" en Europa desdibujaría estas ricas y complejas herencias, transformando a las guardianas del saber ancestral en figuras de temor y persecución, pero la esencia de su poder y su legado cultural perdura.

La figura de la bruja, tal como la conocemos hoy, con su pacto con el diablo, su vuelo nocturno y su participación en aquelarres, no es una invención inmemorial, sino una compleja construcción que cristalizó durante la Baja Edad Media y, especialmente, en el Renacimiento. Aunque la creencia en la magia y en individuos capaces de influir en el mundo a través de sortilegios es tan antigua como la humanidad misma, la asociación directa y diabólica de la bruja con Satanás fue un desarrollo teológico y legal específico de la Europa tardomedieval. Este cambio fundamental transformó a la hechicera popular, a menudo vista con una mezcla de temor y respeto, en una hereje perversa, enemiga de Dios y de la humanidad.

Al principio, la Iglesia Católica consideraba la brujería, o *maleficium*, principalmente como una superstición pagana, una ilusión diabólica o una práctica de magia menor, que no implicaba una alianza explícita con el diablo. La magia se distinguía entre "magia natural", que aprovechaba las virtudes ocultas de la naturaleza, y "magia

demoníaca", que recurría a los demonios. Sin embargo, a partir del siglo XIII, la teología escolástica comenzó a sistematizar el concepto del mal y la influencia del diablo. Pensadores como Santo Tomás de Aquino, aunque críticos con la confianza en el diablo, no negaban su existencia ni su capacidad de actuar en el mundo. Este marco teológico sentó las bases para que cualquier acto mágico realizado con fines malignos o, incluso, supuestamente benéficos pero fuera de la aprobación eclesiástica, pudiera interpretarse como una intervención demoníaca. La figura del diablo, en la cosmovisión cristiana, se volvió una fuerza activa y omnipresente, buscando corromper las almas y desviar a los fieles.

La verdadera transformación que condujo al "nacimiento de la bruja como servidora del diablo" se consolidó en los siglos XIV y XV, cuando las acusaciones de brujería empezaron a fusionarse con el concepto

de herejía. La idea de un pacto explícito con el diablo se convirtió en el principal motivo para acusar a magos y brujas de herejes. Este pacto implicaba la renuncia a Dios y la entrega del alma a Satanás a cambio de poderes sobrenaturales. Este cambio conceptual fue crucial, ya que elevó el crimen de brujería de una mera práctica supersticiosa a una traición contra la fe cristiana, merecedora de los castigos más severos. Los tribunales eclesiásticos, y más tarde los seculares, comenzaron a ver la brujería como una secta diabólica organizada, con sus propios ritos y jerarquías, bajo la dirección del príncipe de las tinieblas.

La publicación del Malleus Maleficarum (el "Martillo de las Brujas") en 1487 por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger fue un punto de inflexión decisivo en esta demonización. Este tratado, que se difundió rápidamente por toda Europa, no solo sistematizó la existencia de las brujas y su alianza con el diablo, sino que también proporcionó un manual exhaustivo para su identificación, interrogatorio y condena. El Malleus Maleficarum describía a las

brujas como individuos que, habiendo renunciado a la fe católica, se entregaban al diablo para obtener poderes malignos, que usaban para causar daño, desde provocar tempestades hasta devorar niños. Este libro jugó un papel fundamental en la configuración del arquetipo de la bruja diabólica y en la justificación de la brutalidad de las persecuciones.

El pacto con el diablo se convirtió en el elemento central que definía a la bruja. Según las creencias tradicionales, este acuerdo implicaba que una persona ofrecía su alma a Satanás a cambio de favores, como conocimiento, riquezas, amor o poder. Este "pacto fáustico" era considerado una herejía grave, y su existencia se esgrimía como la prueba irrefutable de la culpabilidad de la acusada. La demonización de la figura femenina en este contexto es notable; a las mujeres, a menudo curanderas o parteras, se les atribuyó una mayor vulnerabilidad a las tentaciones del diablo, convirtiéndose en el blanco principal de estas acusaciones y persecuciones. La imagen de la bruja, por lo tanto, no era solo la de una hechicera, sino la de una traidora a Dios y a la sociedad, que se había aliado con el enemigo supremo de la cristiandad. Este cambio ideológico sentó las bases para la histeria colectiva y las grandes oleadas de caza de brujas que caracterizarían la Edad Moderna.

La creencia en la magia y la brujería ha estado arraigada en Europa desde mucho antes del cristianismo, y su persecución por parte de las autoridades se remonta a la época romana. Sin embargo, el fenómeno de la caza de brujas, tal como lo conocemos, alcanzó su apogeo durante el Renacimiento y la Edad Moderna.

Heinrich Kramer, un inquisidor dominico alemán, con la posible colaboración de Jacob Sprenger, también inquisidor y profesor de teología en la Universidad de Colonia es el autor del Malleus Maleficarum. Kramer, conocido también como Heinrich Institoris, buscaba legitimar su autoridad en la persecución de la brujería y, en 1484, solicitó al Papa Inocencio VIII una bula que respaldara su labor. La bula Summis desiderantes affectibus condenó la práctica de la brujería y exhortó a los obispos a apoyar a los inquisidores. Kramer

incluyó esta bula, supuestamente sin autorización previa, en el prefacio del Malleus Maleficarum para dotar a su obra de autoridad pontificia. Esta estrategia fue clave para su difusión y aceptación, a pesar de que el libro fue inicialmente condenado por teólogos de la Inquisición en la Facultad de Colonia por sus procedimientos ilegales y su demonología inconsistente con la doctrina católica.

La primera parte busca establecer la existencia real de la brujería y refutar a quienes la negaban, argumentando que la incredulidad en la brujería era herejía. Afirma que para la brujería son necesarios tres elementos: las intenciones malignas de la bruja, la ayuda del Diablo y el permiso de Dios.

La segunda parte describe las diversas formas de brujería, los maleficios y cómo contrarrestarlos. Detalla el pacto con el diablo y presenta la existencia de las brujas como un hecho. También aborda cómo los demonios, según la creencia de la época, tienen inclinación hacia las mujeres, a quienes consideraban más propensas al pecado y la maldad.

La tercera parte es un manual práctico para inquisidores y jueces, detallando los métodos para detectar, enjuiciar, interrogar y castigar a las brujas. Esta sección autoriza el uso de la tortura para obtener confesiones, un aspecto duramente criticado por muchos, incluso dentro de la Iglesia.

El Malleus Maleficarum es notorio por su profunda misoginia. Argumentaba que las mujeres eran inherentemente más débiles en fe y más propensas a la maldad, la lujuria y a ser engañadas por el demonio. Afirmaba que el nombre "fémina" provenía de "Fe" y "Minus" (menos), implicando que tenían menos fe. Esta visión contribuyó a que la gran mayoría de las víctimas de la caza de brujas fueran mujeres.

El impacto del Malleus Maleficarum fue inmenso y duradero. Se convirtió en el manual de referencia para inquisidores, jueces y autoridades seculares, tanto católicos como protestantes, en la lucha contra la brujería en Europa. Entre 1486 y 1600, el libro tuvo al menos 28 ediciones, y su popularidad se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Su difusión, facilitada por la imprenta, intensificó y recrudeció los procesos de brujería, elevando la severidad de las condenas de multas o destierro a la prisión, la tortura y, finalmente, la ejecución, en su mayoría por la hoguera. El manual contribuyó a la

institucionalización del miedo al estereotipar a la bruja y proporcionar un marco legal y teológico para su persecución, legitimando la violencia del poder punitivo.

Aunque la Iglesia nunca lo aprobó oficialmente de manera generalizada y, de hecho, fue objeto de condenas por teólogos y por la propia Inquisición debido a sus métodos brutales y contradicciones doctrinales, la influencia del Malleus Maleficarum persistió. Fue la base para la persecución masiva de mujeres por la Iglesia y, sobre todo, por la justicia civil. Su detallada descripción de las características de las brujas y los procedimientos para su "descubrimiento" y castigo creó una cosmovisión de terror, donde cualquier desgracia podía atribuirse a la acción de una bruja, y cualquier persona podía ser acusada basándose en criterios tan ambiguos como la enfermedad mental o rasgos inusuales. Este tratado no solo justificó, sino que también estandarizó, la violencia extrema, dejando una cicatriz imborrable en la historia europea al haber enviado a miles de víctimas a la muerte.

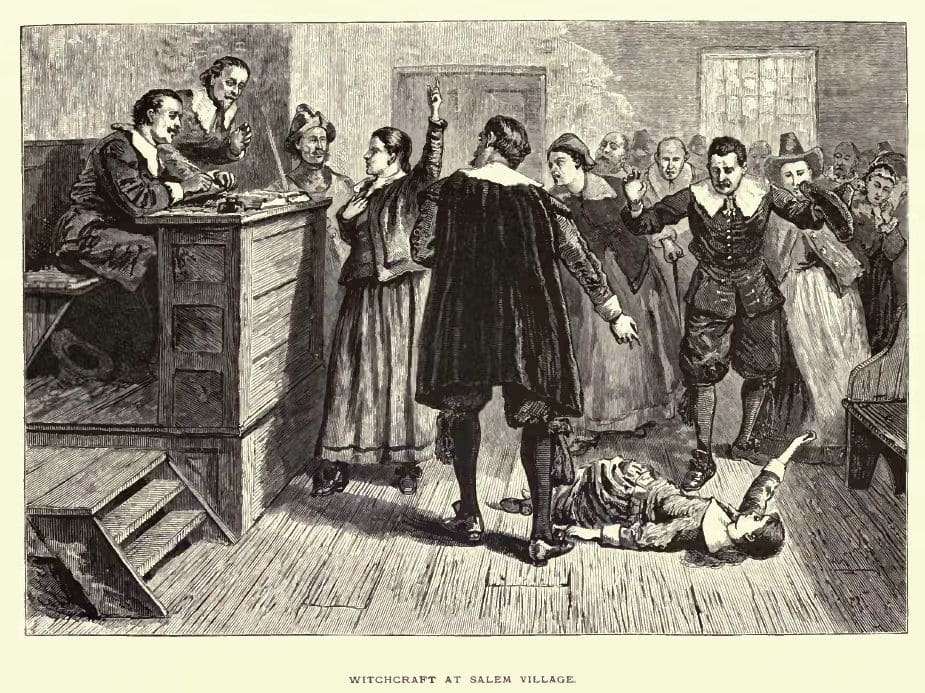

La imagen popular de la caza de brujas suele evocar visiones de la oscura Edad Media, pero la realidad histórica nos revela un panorama más complejo y, si cabe, más perturbador. Aunque las raíces de la creencia en la magia y la brujería se hunden en tiempos remotos, fue en la Edad Moderna temprana, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando la histeria colectiva y la persecución masiva de supuestas brujas alcanzaron su punto álgido.

El estallido de los juicios de brujas no puede entenderse sin considerar el tumultuoso contexto de la Europa de la Edad Moderna.

Las Guerras de Religión, la Reforma y la Contrarreforma, las crisis económicas, las malas cosechas y las epidemias crearon un clima de incertidumbre y miedo que propició la búsqueda de chivos expiatorios. La brujería se convirtió en la explicación conveniente para cualquier desgracia, desde la muerte de ganado hasta las enfermedades inexplicables. La publicación de influyentes tratados demonológicos jugó un papel crucial en la institucionalización de esta paranoia.

El Malleus Maleficarum se convirtió en un manual esencial para identificar, interrogar y procesar a las supuestas brujas, que no solo afirmaba la existencia de la brujería y la definía como un pacto con el diablo, sino que también proporcionaba guías detalladas para la persecución, incluyendo métodos de tortura para obtener confesiones. Fue un superventas de la época, siendo el segundo libro más publicado después de la Biblia durante dos siglos.

Los "cazadores" de brujas provenían de diversas esferas sociales. Inquisidores, jueces locales, magistrados y teólogos, armados con manuales, se erigieron en los guardianes de la fe y el orden. Las acusaciones, sin embargo, a menudo surgían del seno de las propias comunidades: vecinos que señalaban a otros por viejas rencillas, envidias o simplemente por superstición. Los procedimientos judiciales carecían de garantías mínimas; la prueba de la brujería era subjetiva y se basaba en testimonios infundados, "pruebas" irracionales y, de manera crucial, confesiones obtenidas bajo tortura. La creencia en la "evidencia espectral", donde las supuestas víctimas afirmaban haber sido atormentadas por los espíritus de los acusados, era común, como se vio en los infames juicios de Salem. El objetivo principal no era la justicia, sino la confesión y la delación de otros supuestos cómplices.

Las víctimas de esta persecución masiva eran, en su abrumadora mayoría, mujeres. Se estima que aproximadamente el 80% de los condenados fueron mujeres, muchas de ellas mayores de 40 años, viudas o solteras, y a menudo marginadas socialmente. Comadronas, curanderas o mujeres con conocimientos de hierbas medicinales eran especialmente vulnerables, ya que sus prácticas podían ser fácilmente malinterpretadas como brujería. El fuerte carácter misógino de la época y de los tratados demonológicos consideraba a las mujeres moralmente más débiles y, por tanto, más susceptibles a la influencia del diablo. Sin embargo, también hubo hombres, e incluso niños, entre los acusados y ejecutados. Las torturas físicas y psicológicas, diseñadas para quebrantar la voluntad de los acusados, eran brutales, buscando una confesión forzada de pacto con el diablo y participación en aquelarres.

La cifra total de víctimas de la caza de brujas es difícil de establecer con exactitud, dada la pérdida de registros y la variabilidad regional, pero las estimaciones oscilan entre 40.000 y 60.000 ejecuciones en toda Europa y América británica, con algunas fuentes sugiriendo hasta 70.000 muertes. Las persecuciones fueron especialmente intensas en el Sacro Imperio Romano Germánico, Suiza y Francia, mientras que en España e Italia, la Inquisición mostró un mayor escepticismo ante muchas de las acusaciones de brujería, enfocándose más en la herejía. El declive de la caza de brujas a partir del siglo XVIII estuvo ligado al surgimiento de la Ilustración, el desarrollo de sistemas legales más racionales y la creciente oposición de voces críticas que condenaban la crueldad y la falta de fundamento de los procesos

Los juicios de brujas dejaron una cicatriz profunda en la historia europea, un recordatorio sombrío de los peligros de la superstición, el fanatismo y la misoginia.

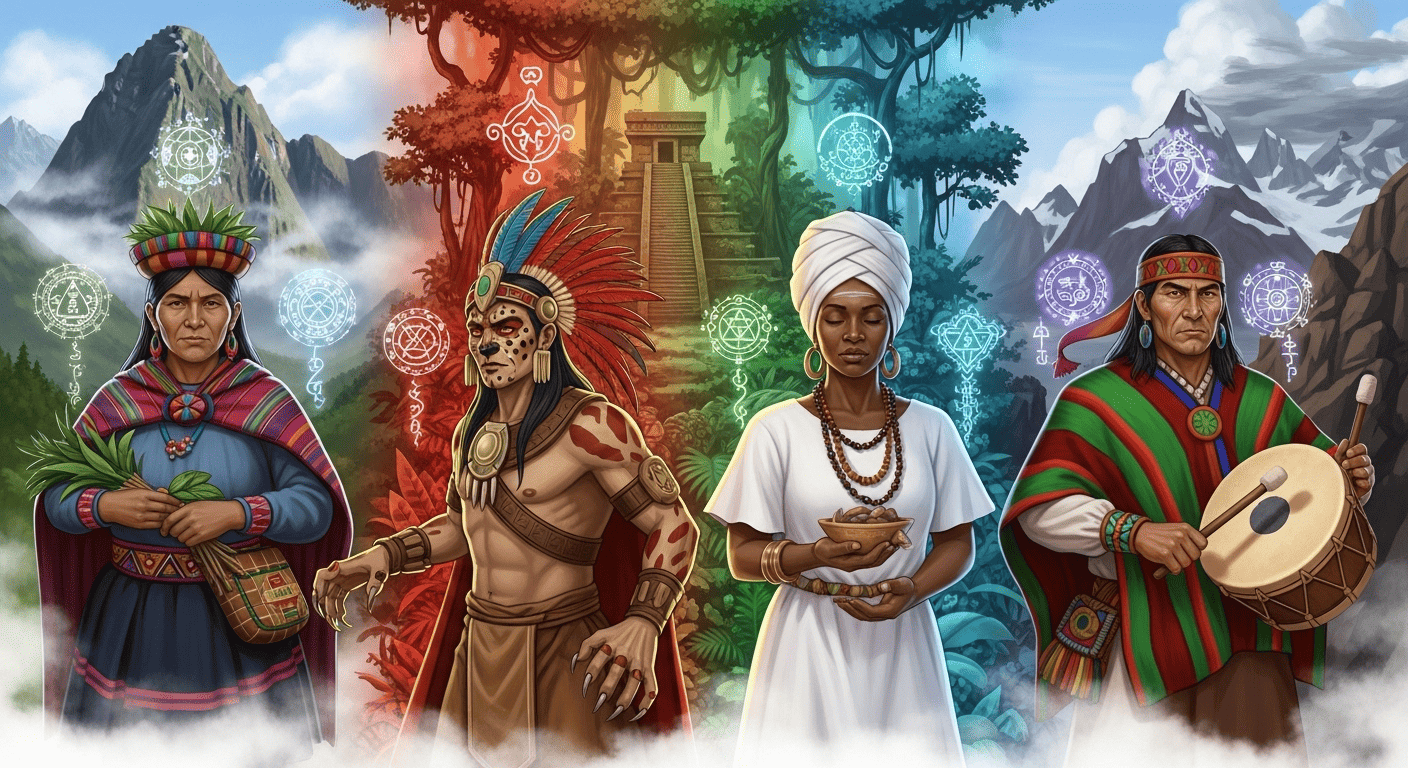

A lo largo de la historia de la humanidad, en cada rincón del mundo, han existido mujeres guardianas de saberes ancestrales, pilares de la salud comunitaria y puentes entre el mundo terrenal y lo espiritual. Conocidas como herbolarias, curanderas y parteras, estas figuras femeninas no solo poseían un profundo conocimiento de la naturaleza y el cuerpo humano, sino que también ejercían un papel fundamental en la sociedad, tejiendo la magia, las pócimas y los rituales en el tapiz de la vida diaria. Su legado, a menudo invisibilizado o estigmatizado, es una pieza esencial para comprender la evolución de la medicina y la espiritualidad popular.

Desde las civilizaciones prehispánicas en América Latina hasta la Europa medieval, las mujeres sanadoras fueron las primeras médicas, farmacéuticas y consejeras. En México, por ejemplo, la herbolaria es una práctica ancestral que se remonta a la época prehispánica, donde se utilizaban plantas para tratar diversas dolencias y se realizaban prácticas terapéuticas como los baños de temazcal. Documentos históricos como el Códice De la Cruz-Badiano del siglo XVI y los libros de medicina del siglo XVII ya registraban el uso medicinal de plantas como la manzanilla, la hierbabuena, la siempreviva para cataratas y la flor de manita para problemas cardíacos. Este profundo conocimiento botánico no era exclusivo de América; en la Europa medieval, los monasterios cultivaban jardines dedicados a plantas medicinales, y tratados como el *Dioscórides* eran referentes clave para identificar sus propiedades curativas. Las herbolarias, con su pericia en la recolección y preparación de remedios naturales, eran verdaderas expertas en la aplicación de la botánica a la medicina.

Las curanderas, por su parte, abarcaban un espectro más amplio de prácticas curativas, no limitándose solo a lo físico, sino también a lo emocional y espiritual. El curanderismo, en muchas culturas

latinoamericanas, es un remanente de antiguas tradiciones mágico-religiosas de los pueblos originarios, a menudo sincretizadas con prácticas religiosas occidentales modernas. Estas mujeres no solo proporcionaban tratamientos herbolarios y masajes, sino que también realizaban purificaciones del espíritu y sanación de males "mágicos" con la ayuda de espíritus o deidades. Su capacidad para diagnosticar y tratar padecimientos que la medicina convencional no reconocía, como el "mal de ojo" o "mal aire", las hacía indispensables en sus comunidades. La medicina tradicional que practicaban respondía a una dimensión cultural profunda, integrando el uso de la herbolaria con prácticas mágico-religiosas para atender diversas afecciones.

Escrito en náhuatl por Martín de la Cruz en 1552 y traducido al latín por Juan Badiano, el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis es el herbario más antiguo de México. Documenta el uso pictográfico y terapéutico de la medicina indígena, basándose en la herbolaria y constituyendo un referente bibliográfico invaluable sobre las plantas y sus usos medicinales.

Las parteras tradicionales, o matronas, ostentaban una posición de inmenso respeto en la sociedad, siendo las guardianas del ciclo de la vida, desde la concepción hasta el puerperio. Su labor trascendía el mero acto físico del alumbramiento; a menudo incorporaban rituales, rezos y el uso de plantas específicas para asegurar un parto seguro y la salud de la madre y el recién nacido. En comunidades rurales y remotas de América Latina, donde el acceso a centros de salud es

limitado, el apoyo práctico y espiritual de estas mujeres es crucial para prevenir la mortalidad materna y neonatal. Muchas parteras también eran curanderas, utilizando su don para "ver más allá" y diagnosticar problemas físicos y emocionales, incluyendo aquellos relacionados con la envidia o los malos espíritus, y realizando rituales de protección durante el embarazo.

Sin embargo, el poder y la autonomía de estas mujeres sanadoras no siempre fueron bien recibidos. Durante siglos, especialmente en la Europa de los siglos XV al XVII, la "caza de brujas" persiguió y ejecutó a decenas de miles de personas, principalmente mujeres, bajo la acusación de practicar brujería. Muchas de estas "brujas" eran, en realidad, médicas tradicionales, herbolarias y parteras, cuyo conocimiento y prácticas eran vistos como una amenaza por las estructuras de poder emergentes, dominadas por hombres y una medicina académica que las excluía sistemáticamente. Esta persecución no solo eliminó a innumerables mujeres de la práctica

médica empírica, sino que también intentó suprimir saberes ancestrales que, a pesar de todo, lograron sobrevivir y adaptarse, transmitiéndose de generación en generación. La asociación de la magia con la medicina, lejos de ser una superstición marginal, ha sido una constante en la historia humana, con la magia vista como un medio para influir en lo sobrenatural y curar.

El curanderismo moderno es una síntesis de creencias y rituales derivados de prácticas precolombinas, nativoamericanas, medievales católicas, judeocristianas y otras influencias. Esta fusión ha permitido que estas prácticas se adapten y persistan a lo largo del tiempo, manteniendo su relevancia cultural y funcional.

A pesar de la represión histórica y los desafíos contemporáneos, las herbolarias, curanderas y parteras continúan siendo figuras vitales en muchas comunidades, especialmente en las más marginadas. Su sabiduría, transmitida oralmente y a través de la práctica, representa un patrimonio cultural inestimable. La herbolaria, con sus 35,000 especies vegetales con potencial medicinal, es reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una herramienta eficaz, utilizada por un 80% de la población mundial para complementar o reemplazar tratamientos médicos. El legado de estas mujeres no es solo un recordatorio de la riqueza de las tradiciones médicas, sino también un testimonio de la resiliencia del conocimiento femenino y su intrínseca conexión con la salud, la espiritualidad y el ciclo de la vida. Su existencia subraya la necesidad de un enfoque holístico de la salud que integre los saberes ancestrales con los avances modernos.

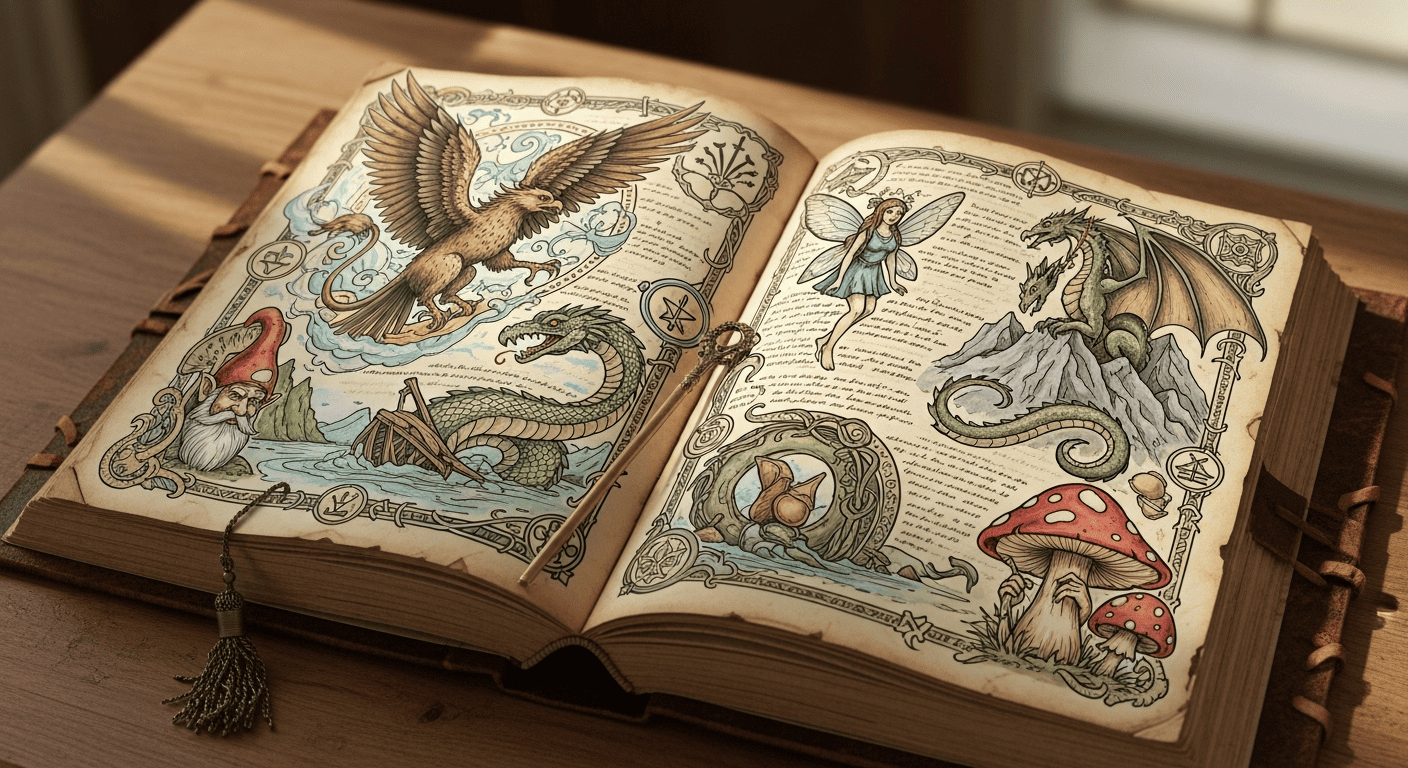

Los símbolos mágicos constituyen el lenguaje universal de lo arcano, grabados en la psique colectiva y manifestados en diversas formas.

Son representaciones gráficas o conceptuales cargadas de significados profundos, que actúan como puentes entre lo tangible y lo intangible. Desde la antigüedad, se han utilizado como herramientas de poder, protección y sabiduría, encontrándose en rituales, arte y prácticas curativas a través de todas las culturas y épocas. El Ojo de Horus, por ejemplo, es un antiguo símbolo egipcio de protección, poder real y buena salud, que se cree que aleja a los malos espíritus y ofrece seguridad. El pentagrama, una estrella de cinco puntas, representa la unión de los cinco elementos (tierra, agua, aire, fuego y espíritu) y es comúnmente utilizado en rituales y ceremonias para proteger al practicante de fuerzas malignas. Otros símbolos como el Ankh (vida eterna), el Hexagrama (conexión entre lo divino y lo terrenal), o los sigilos (símbolos mágicos creados para intenciones específicas) demuestran la diversidad y el poder inherente a estas representaciones gráficas.

Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado comprender y manipular las fuerzas ocultas que rigen el universo. En esta búsqueda ancestral, emergen herramientas fundamentales: los símbolos, los amuletos y los grimorios. Más que meros objetos o dibujos, estos elementos son conductos de poder, representaciones de ideas esotéricas y custodios de un conocimiento milenario, cada uno con un rol distintivo en el entramado de la magia, las pócimas y los rituales. Su estudio nos ofrece una ventana a las creencias y prácticas de innumerables culturas a lo largo de la historia, revelando la profunda interconexión entre lo espiritual, lo material y lo místico.

Los amuletos y talismanes, objetos portátiles cargados de virtud sobrenatural, han sido compañeros constantes del ser humano en su deseo de protección y buena fortuna. Aunque a menudo se usan indistintamente, existe una sutil diferencia: los amuletos son objetos pasivos que ejercen una influencia positiva continua, atrayendo la buena suerte y protegiendo contra el mal sin necesidad de activación consciente. Los talismanes, en cambio, son objetos activos, creados con un propósito específico y que requieren la participación consciente del portador, siendo cargados y empoderados a través de la meditación y prácticas espirituales. Históricamente, se elaboraban con elementos naturales como piedras o dientes de animales, o con objetos cotidianos que, por haber sido parte de un suceso o propiedad de alguien, se les atribuía un poder. Ejemplos icónicos incluyen el escarabajo egipcio, símbolo de la vida eterna y el renacimiento, o el Jamsa (Mano de Fátima), utilizado para evitar el mal de ojo y proporcionar protección. La activación de un talismán a menudo implica una limpieza inicial con agua y sal o humo de incienso, una consagración con oraciones o mantras, meditación y una declaración final de intención, permitiendo que el objeto se alinee con la energía y los deseos de su portador.

La efectividad de un símbolo no reside únicamente en su forma, sino en la intención, la energía y la conexión que la persona le otorga. Es un acto de magia ancestral canalizar la energía emocional, mental y espiritual para sembrar un propósito en la materia, convirtiendo un objeto común en un talismán imbuido de poder personal.

Finalmente, los grimorios son compendios escritos de conocimiento mágico, auténticos "libros de texto" del ocultismo que han capturado la imaginación a lo largo de la historia. Estos manuscritos, que datan principalmente desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, contienen intrincadas instrucciones para aquelarres, invocación de entidades sobrenaturales (ángeles o demonios), hechizos, conjuros, y la elaboración de talismanes. La palabra "grimorio" deriva del francés *grimoire*, una alteración de "grammaire" (gramática), reflejando cómo en la Edad Media, los libros no eclesiásticos eran a menudo percibidos como mágicos por la mayoría iletrada. Entre los grimorios más famosos e influyentes se encuentra "La Llave de Salomón", un texto del Renacimiento que inspiró a muchos otros y contiene instrucciones para conjuros e invocaciones. Otros notables son el "Picatrix", una obra árabe que fusiona astrología y magia ceremonial, y el "Grimorium Verum", conocido por sus detalladas instrucciones sobre la invocación y control de demonios. El "Libro de San Cipriano", muy difundido en el mundo hispano y portugués, combina magia negra y blanca, con recetas para encontrar tesoros y protegerse del mal de ojo.

Estos tres pilares de la práctica mágica —símbolos, amuletos y grimorios— no existen en aislamiento, sino que se entrelazan en un

tapiz complejo de creencias y rituales. Los grimorios a menudo instruyen sobre el uso y la creación de símbolos específicos y talismanes, detallando sus correspondencias astrológicas o elementales. Un símbolo grabado en un amuleto, activado siguiendo las directrices de un grimorio, se convierte en una herramienta formidable para enfocar la intención del practicante y manifestar un cambio deseado. En esencia, los símbolos proveen el lenguaje, los amuletos y talismanes ofrecen el vehículo físico y la protección, y los grimorios suministran el manual de instrucciones, el conocimiento acumulado a través de generaciones de practicantes. Su estudio y uso continúan siendo una fuente de fascinación y una vía para explorar la conexión entre el mundo material y las esferas invisibles.

El concepto del aquelarre, una congregación secreta de brujas y hechiceros, ha cautivado la imaginación colectiva durante siglos, sirviendo como un pilar fundamental en la mitología y las persecuciones de la brujería. Más allá de las representaciones caricaturescas o aterradoras, el aquelarre encarna la noción de poder colectivo, de un saber compartido y de la comunión con fuerzas más allá de lo mundano. Estas reuniones, a menudo imaginadas bajo la luna llena en lugares remotos, eran el crisol donde se forjaban los rituales más potentes, se intercambiaban conocimientos arcanos y se planificaban actos de magia, tanto benéficos como malévolos según la perspectiva de la época. Para muchos, el aquelarre no era solo un lugar físico, sino un estado de conexión espiritual, un pacto entre individuos que comulgaban con una cosmovisión diferente, a menudo en abierta oposición a las normas sociales y religiosas dominantes.

Dentro de la clandestinidad del aquelarre, los rituales adquirían una dimensión ceremonial y una resonancia mística.

Las prácticas variaban enormemente según las tradiciones y las regiones, pero comúnmente involucraban cánticos, danzas extáticas, la invocación de espíritus y deidades antiguas, y la preparación de pócimas y ungüentos. La luna, en sus diversas fases, jugaba un papel crucial, dictando el momento propicio para ciertos trabajos mágicos: la luna nueva para la magia de nuevos comienzos o la luna llena para la potenciación y la manifestación. Estos rituales no solo servían para manifestar deseos o lanzar hechizos, sino también como un medio para fortalecer los lazos entre los miembros del aquelarre, reafirmar su identidad colectiva y conectar con los ciclos naturales del mundo, a menudo en contraste con la artificialidad de la vida urbana o las imposiciones eclesiásticas. La atmósfera en un aquelarre era de comunión profunda, un espacio donde la individualidad se fusionaba con el propósito común.

La palabra "aquelarre" proviene del vasco "akerlarre", que significa "prado del macho cabrío". Este término se popularizó en los juicios de brujería de los siglos XVI y XVII en el País Vasco y Navarra, donde se creía que el diablo se aparecía en forma de macho cabrío en estas reuniones

El "vuelo de la bruja" es, quizás, la imagen más emblemática y persistente asociada a la hechicería, un acto que simboliza la transgresión de los límites físicos y la incursión en reinos etéreos. La creencia popular dictaba que las brujas, untándose ungüentos especiales o con la ayuda de sus escobas u otros objetos encantados, podían elevarse por los aires para asistir a sus aquelarres o realizar

actos de magia a distancia. Históricamente, este concepto ha sido interpretado de diversas maneras: desde una alucinación inducida por sustancias psicoactivas presentes en las pócimas, hasta una experiencia extracorporal o, simplemente, una metáfora de la libertad espiritual y la capacidad de escapar de las restricciones mundanas. La imagen de la bruja surcando los cielos nocturnos no solo infundía terror y asombro, sino que también representaba el anhelo humano de superar las limitaciones físicas y acceder a un conocimiento o poder que trascendiera la realidad tangible.

La preparación de las pócimas y ungüentos era un arte meticuloso y peligroso, una parte intrínseca tanto de los rituales del aquelarre como del mítico vuelo. Los ingredientes a menudo incluían hierbas recogidas bajo condiciones específicas –a la luz de la luna, en ciertos días del año–, así como componentes animales o minerales, todos imbuidos de un significado simbólico y propiedades mágicas atribuidas. Estas preparaciones no eran meros brebajes; eran conductos para la intención mágica, catalizadores de estados alterados de conciencia y herramientas para la transformación. La creación de una pócima para el vuelo, por ejemplo, no se limitaba a mezclar componentes; implicaba un ritual en sí mismo, con invocaciones, cantos y una concentración profunda en el propósito final. Este proceso resaltaba la conexión íntima entre la alquimia, la botánica y la hechicería, donde el conocimiento de la naturaleza se unía a la voluntad mística para alterar la percepción y la realidad.

Muchas leyendas de vuelo de brujas se asocian con ungüentos "voladores" o "de bruja". Estos ungüentos, aplicados en la piel o mucosas, contenían a menudo plantas como la belladona, el beleño, la mandrágora y el estramonio, conocidas por sus propiedades alucinógenas y narcóticas. Se cree que la absorción de estos alcaloides a través de la piel podía inducir sensaciones de levitación, euforia y sueños vívidos.

La brujería en América Latina es un tapiz complejo y vibrante de creencias que entrelaza las tradiciones indígenas ancestrales con influencias europeas y africanas, forjadas a lo largo de siglos de sincretismo cultural. Este fenómeno, conocido como "brujería" en español y "bruxaria" en portugués, trasciende la mera práctica de magia; representa una amalgama de espiritualidad, sanación y, en ocasiones, temor, profundamente arraigada en el folclore y la vida cotidiana de la región. Desde las montañas andinas hasta las selvas amazónicas, y desde el Caribe insular hasta el Cono Sur, las figuras asociadas a la brujería adoptan múltiples formas, reflejando la vasta diversidad cultural del continente.

En México, la figura de la bruja se fusiona con antiguas creencias prehispánicas, dando lugar a leyendas ricas y variadas. La colonización española trajo consigo sus propias narrativas sobre la brujería, que se mezclaron con las nociones indígenas de nahuales (cambiaformas) y otras entidades sobrenaturales, creando el arquetipo moderno de la bruja mexicana. Relatos populares en lugares como Puebla, Hidalgo o la Ciudad de México narran historias de mujeres que se transforman en animales, bolas de fuego que surcan el cielo nocturno o seres malévolos que roban niños. La Nahuala, por ejemplo, es una leyenda poblana sobre una mujer que podía transformarse en animal a voluntad, mientras que en los pueblos originarios de la Ciudad de México, las brujas a menudo se convierten en bolas de fuego que centellean en el cielo. Estas historias no solo entretienen, sino que también actúan como advertencias morales y como parte del patrimonio intangible que se transmite de generación en generación.

En la región andina y el Cono Sur de América Latina, el chamanismo y la brujería están profundamente interconectados con las culturas

indígenas. Entre el pueblo Mapuche de Chile y Argentina, por ejemplo, la machi es una figura espiritual central, una curandera y mediadora con el mundo espiritual. Sin embargo, la distinción entre sanación y daño es difusa; mientras que las machis son respetadas por sus habilidades curativas, también existe la figura del kalku, considerado un hechicero que manipula conscientemente el poder para causar daño. El imaginario popular también ha dado lugar a la leyenda de la Salamanca, un lugar mítico, a menudo una cueva, donde brujos y demonios se reúnen para aquelarres, aprender artes oscuras y realizar pactos con el diablo o el Zupay, una figura demoníaca. Aquellos que buscan poder, riqueza o conocimiento prohibido se aventuran a estas salamanques, enfrentando pruebas iniciáticas para ser aceptados entre los practicantes.

La influencia africana es un pilar fundamental en la configuración de la brujería y las prácticas espirituales en muchas partes de América Latina, especialmente en el Caribe y Brasil. La llegada de esclavos africanos trajo consigo religiones sincréticas como la Santería cubana, el Candomblé y la Umbanda brasileñas. Aunque a menudo fueron marginadas y consideradas "brujería" por el establecimiento católico, estas religiones son sistemas estructurados con sus propias deidades (Orishas en la Santería y el Candomblé), rituales formales y una profunda conexión con la naturaleza y los ancestros. En la Santería, por ejemplo, se utilizan hierbas, piedras, conchas y velas en ceremonias, y los practicantes creen que los Orishas, emanaciones del Dios Creador Olofi, pueden ofrecer protección y guiar el destino. Las acusaciones de brujería, sin embargo, fueron una herramienta utilizada durante la colonia para deslegitimar y castigar las prácticas religiosas africanas y las de los pueblos indígenas, calificándolas de diabólicas.

Centroamérica y el Caribe también poseen un rico repertorio de leyendas y mitos asociados a la brujería, que combinan elementos indígenas, europeos y africanos. En Costa Rica, por ejemplo, la Bruja Zárate es una figura prominente del folclore. Se dice que Zárate,

despechada por un amor no correspondido, convirtió una villa en piedra y a sus habitantes en animales, llevando a su enamorado, el gobernador español, transformado en pavo real, atado a su lado con una cadena de oro. Otra leyenda extendida en la región es la del Cadejo, un perro espectral que puede ser protector (el Cadejo blanco) o malévolo (el Cadejo negro), y cuyo encuentro puede presagiar suerte o desgracia. Estas historias no son solo cuentos; reflejan las ansiedades, los valores y las cosmovisiones de las comunidades que las narran, ofreciendo explicaciones para lo inexplicable y reforzando la moral social.

En síntesis, la brujería en América Latina no es un concepto monolítico, sino una constelación diversa de creencias y prácticas que han evolucionado a través de una interacción constante de culturas. Desde los chamanes y curanderos que buscan sanar, hasta las figuras más oscuras como los kalkus o las brujas transformadoras de leyendas populares, estas tradiciones siguen siendo una parte integral del patrimonio cultural y espiritual de la región. La resiliencia de estas creencias, a pesar de siglos de estigmatización y

persecución, subraya su profunda relevancia en la identidad y el imaginario colectivo de los pueblos latinoamericanos. Mantienen viva una conexión con el pasado, ofreciendo formas alternativas de comprender el mundo, la enfermedad, el destino y la relación entre lo humano y lo sobrenatural.

La figura de la bruja en Europa es un tapiz complejo, tejido con hilos de antiguas creencias paganas, sabiduría popular y, lamentablemente, siglos de miedo, persecución y violencia. Desde las profundidades de los bosques donde se buscaban remedios y se honraba la naturaleza, hasta las sombrías cámaras donde se cocían conjuros y se fraguaban acusaciones, el arquetipo de la bruja europea ha evolucionado drásticamente, reflejando las cambiantes dinámicas sociales, religiosas y políticas del continente.

Con la consolidación del cristianismo, la percepción de estas prácticas comenzó a transformarse. Lo que antes era folkore o medicina tradicional, paulatinamente fue demonizado y asociado con fuerzas malignas. A partir del siglo XIII, la Iglesia comenzó a calificar la magia como herética, diferenciando la hechicería (magia dañina sin pacto demoníaco) de la brujería, que implicaba un pacto explícito con el Diablo. Esta distinción fue crucial, pues elevó la brujería a un crimen de herejía, perseguible por la Inquisición. La imagen de la bruja evolucionó de ser una figura ambivalente a convertirse en una enemiga declarada de la fe cristiana, una sierva de Satanás que buscaba dañar a la comunidad.

La llamada "caza de brujas" alcanzó su apogeo en la Europa Moderna, entre los siglos XV y XVIII, con un pico entre 1560 y 1630. Este fenómeno no fue meramente religioso, sino también social y político, exacerbado por periodos de crisis, malas cosechas, epidemias y conflictos religiosos entre católicos y protestantes. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas, siendo la gran mayoría mujeres (hasta un 75-90% en algunas regiones). Las víctimas solían ser mujeres mayores, solteras, viudas, pobres o aquellas que se desviaban de las normas sociales, a menudo curanderas o parteras cuyas habilidades eran malinterpretadas.

El imaginario popular y la demonología de la época consolidaron los estereotipos de la bruja que persisten hasta hoy: la anciana con verrugas, el sombrero puntiagudo, la escoba para volar, el gato negro como familiar y el caldero burbujeante para pociones. Estas imágenes, a menudo grotescas y malévolas, servían para deshumanizar a las acusadas y justificar su brutal persecución. Los aquelarres, reuniones nocturnas donde supuestamente las brujas adoraban al diablo y practicaban actos sacrílegos, se convirtieron en una parte fundamental de la narrativa demonológica, aunque estas asambleas eran, en gran medida, una construcción ideológica de los inquisidores.

El siguiente video proporciona una panorámica histórica de la brujería a través del tiempo y las culturas. Este material rastrea el concepto de bruja desde un registro bíblico temprano en el Antiguo Testamento, donde se condena la práctica y se menciona a la Bruja de Endor, hasta la histeria masiva en Europa a partir del siglo XV. Además, el video aborda los juicios de Salem en el Nuevo Mundo y explica la práctica moderna de la brujería, como la religión Wicca, aunque lamenta que la persecución continúe en algunas partes del mundo en la actualidad.

Consideradas desde un primer momento como mujeres paganas al servicio del diablo, las brujas aparecen representadas en diversas formas a lo largo del tiempo. Aunque parte del folklore las describe con simpatía, la verdadera historia de las brujas ha sido, sin embargo, oscura y generalmente mortal.

En el continente africano, las religiones tradicionales, a menudo categorizadas como animistas, sostienen la creencia de que los espíritus habitan en objetos naturales, tanto animados como inanimados, y que estos interactúan directamente con el mundo humano. Esta cosmovisión se caracteriza por la interconexión entre todas las cosas y la importancia de mantener el equilibrio entre el reino físico y el espiritual. Un elemento central en muchas culturas africanas es la veneración de los ancestros, quienes son considerados seres santificados que, habiendo respetado los preceptos divinos, pueden interceder entre Dios y la humanidad. Se les honra con oraciones y ofrendas para asegurar su benevolencia y su influencia positiva en la vida de los vivos, actuando como garantes de la vida social y de la estabilidad psíquica. En comunidades como los Bamiléké de Camerún, el culto a los ancestros es tan arraigado que implica rituales complejos, incluyendo la veneración de las calaveras, como testimonio de la continuidad de la vida a través de las generaciones.

Las vastas y diversas culturas de África y Asia comparten una profunda y compleja relación con el mundo espiritual, donde la magia, los espíritus y la sabiduría ancestral se entrelazan para dar forma a sus cosmovisiones. Lejos de ser meras supersticiones, estas creencias representan sistemas holísticos que explican el cosmos, la salud, la enfermedad, el destino y la relación entre los vivos y los muertos, constituyendo pilares fundamentales de la identidad cultural y social de innumerables pueblos. En estos continentes, lo sagrado y lo profano a menudo coexisten y se influyen mutuamente, manifestándose en rituales, prácticas y la figura de individuos que actúan como mediadores entre ambos mundos.

La magia, la hechicería y la brujería son conceptos omnipresentes en las creencias africanas, donde se percibe que poderes mágicos provienen de fuerzas espirituales y son utilizados por espíritus, ancestros y algunos humanos para bien o para mal. La llamada "brujería africana" es una tradición esotérica arraigada que ha evolucionado a lo largo del tiempo, abarcando prácticas de sanación, protección y adivinación. Sin embargo, la distinción entre magia beneficiosa y brujería malévola es crucial, ya que las acusaciones de brujería pueden tener consecuencias devastadoras, surgiendo a menudo en tiempos de tensión sociocultural, desastres o conflictos. En Ghana, por ejemplo, existen "campamentos de brujas" donde mujeres acusadas de practicar magia negra son desterradas y obligadas a huir de sus comunidades, enfrentando tortura o incluso la muerte. A menudo, estas acusaciones están ligadas a sentimientos de envidia, odio, celos o miedo. Religiones como el Vodun (Vudú) son sistemas de fe complejos basados en la armonía con la naturaleza y prohíben explícitamente el asesinato. El Vudú, originario de África Occidental, ha influido en prácticas sincréticas como la Santería cubana y el Hoodoo en el sur de Estados Unidos, combinando elementos africanos con católicos e indígenas.

En el continente asiático, la conexión con el mundo espiritual se manifiesta a través de diversas tradiciones, donde el chamanismo y el culto a los ancestros ocupan un lugar preeminente. El chamanismo es una práctica milenaria que se ha mantenido viva en regiones como Siberia y Asia Central, donde los chamanes actúan como mediadores

entre el mundo terrenal y el espiritual, a menudo utilizando tambores, cantos y la ayuda de animales y espíritus para sus "viajes". En Corea, el chamanismo (muísmo) es una religión politeísta donde los *mudang* (chamanes, en su mayoría mujeres) emplean la adivinación y realizan rituales *gut* para comunicarse con deidades y espíritus ancestrales, buscando orientación o fortuna. El culto a los ancestros es igualmente fundamental en Asia, con raíces que se remontan al Neolítico en China, donde se creía que los ancestros reales residían en el cielo y podían ser contactados por un chamán. Esta práctica, que enfatiza el respeto filial y la continuidad del linaje, sigue siendo un componente vital de la vida espiritual y cultural en China, Vietnam y Japón, donde festividades como el O-bon honran a los espíritus de los antepasados.

Las prácticas mágicas en Asia son tan variadas como sus culturas. En Japón, la magia, conocida como Modo u Ondoyai, es una práctica esotérica que fusiona el sintoísmo, el onmyo-do (adivinación) y la astrología china, utilizando energías naturales para influir en la vida diaria a través de rituales, hechizos y amuletos. El sintoísmo, la religión autóctona más antigua de Japón, se centra en la veneración de los kami (dioses o espíritus) y en la purificación, con una profunda conexión con la naturaleza y sus espíritus. En el sudeste asiático, como en Tailandia, el saiyasat representa rituales mágicos que coexisten con el budismo, a menudo buscados para el amor, el dinero o el trabajo. Incluso en la India, donde la danza folclórica narra historias basadas en la religión hindú y la mitología, se encuentran conceptos de magia que se remontan a tiempos védicos, con la potencia mágica de los mantras y los mandalas. Sin embargo, al igual que en África, las acusaciones de brujería también se presentan en algunas partes de Asia, como Indonesia, Tailandia, Camboya, Bangladesh, India y Nepal, donde han llevado a actos de violencia e incluso asesinatos, a menudo contra mujeres ancianas.

Terminamos este capítulo con una evaluación acumulativa, con preguntas sobre los primeros 5 capítulos. Puedes ampliar la evaluación, haciendo clic en el botón zum, que se encuentra en la esquina superior derecha.

La figura de la bruja ha recorrido las páginas de la literatura y los lienzos del arte como un ser mutable: a veces monstruo, a veces sabia, otras tan humana que revela las tensiones sociales de su época. En este capítulo se traza un recorrido desde la representación dramática que alcanzó su apogeo con Shakespeare hasta las versiones folklóricas que los hermanos Grimm codificaron en su recopilación, pasando por la impronta pictórica, la iconografía popular y los giros simbólicos que transformaron a la bruja en emblema de poder, peligro o marginalidad. No se trata solo de seguir una cronología, sino de comprender cómo cada época reeditó la figura según sus miedos, sus deseos y sus imaginarios estéticos.

La irrupción shakesperiana de las Tres Hermanas en Macbeth no es mera decoración: son un dispositivo dramático que condensa la ambigüedad entre predicción y manipulación. En sus reacciones y en su habla enigmática —con cánticos, conjuros y metáforas—, las brujas introducen la idea de que el conocimiento prohibido puede alterar la

trama política. Artísticamente, los pictóricos posteriores retomaron esa ambivalencia; artistas barrocos y románticos las pintaron tanto como figuras grotescas con rasgos exagerados, como portadoras de una extraña belleza siniestra. En la literatura, su potencial simbólico se extendió a la metáfora del otro: la mujer que desafía normas de género, la anciana que vive fuera de la comunidad o la mujer curandera que sabe demasiado.

La representación en el video anterior podría ser ajena a la de Shakespeare, que las presenta como seres ambiguos y sobrenaturales, con apariencia "marchita y salvaje en su atuendo" y "parecen" tener barbas a pesar de ser mujeres; sin embargo, dado que Shakespeare las describe como ambiguas, su apariencia real en el escenario ha quedado abierta a la interpretación a lo largo de los siglos.

El tránsito hacia la cultura popular y el folclore transformó la bruja en personaje de cuentos. En los hermanos Grimm, la bruja aparece con roles claros: obstáculo moral, prueba iniciática o catalizador del mal que enfrentan los héroes. Sin embargo, estos relatos no son neutrales; condensan advertencias sociales sobre obediencia, castigos y la naturaleza del poder. Comparando los cuentos de Perrault y los de los Grimm se aprecia una variación: donde Perrault a menudo moraliza de forma explícita, los Grimm retienen una textura más arcaica y ambigua que permite lecturas múltiples sobre la ambición, la pobreza, y la relación entre apariencia y esencia.