En los libros interactivos "El Gran Torneo de Magia y Hechicería" y "Los juegos de la Alquimia" se ha creado un universo de fantasía que se desarrolla en el Mundo Mágico dentro del cual se diseñan aventuras para realizar actividades didácticas basadas en metodologías de gamificación. Iniciamos con este artículo una serie en la que trataremos sobre esta temática.

El Mundo Mágico es un reino vibrante y extraordinario, oculto a la percepción común y accesible únicamente a través de portales interdimensionales secretos y difíciles de hallar.

En este universo, la realidad y la fantasía se entrelazan de tal forma que las leyes de la magia rigen absolutamente todo, desde los ciclos de la naturaleza hasta las relaciones entre sus diversos habitantes. Los paisajes están impregnados de una energía arcana que fluye por el aire, la tierra y el agua, creando un entorno dinámico donde los cielos cambian de color según los hechizos lanzados y los vientos susurran secretos olvidados hace siglos.

La geografía de este mundo es asombrosa y desafía la lógica convencional, contando con montañas que palpitan con energía ancestral, bosques que poseen voluntad propia y ríos cuyas aguas iridiscentes pueden otorgar visiones del pasado o del futuro. Debido a que la magia fluye y se arremolina constantemente, el territorio se rehace a sí mismo, lo que convierte a los mapas estáticos en herramientas inútiles; solo los legendarios planos místicos animados pueden reflejar fielmente los cambios del terreno. En sus rincones se encuentran desde ciudades construidas con mármol y cristal hasta ciudadelas aisladas que custodian conocimientos prohibidos y reliquias de gran poder.

El reino está poblado por una amalgama de razas extraordinarias y criaturas legendarias, donde la gran mayoría posee habilidades mágicas innatas o adquiridas.

Entre sus moradores destacan los elfos, sabios guardianes de la naturaleza; los enanos, maestros de la forja y la magia de runas; los humanos, que destacan por su ingenio y adaptabilidad; además de seres como faunos, gigantes, nereidas y dragones majestuosos.

También existen criaturas de gran pureza, como los unicornios, cuyo máximo exponente es Uni, la mascota del reino, y seres de oscuridad como los Magos Negros o las Gárgolas de la Perdición.

Para visualizar mejor este concepto, imagina que el Mundo Mágico es como un vasto organismo vivo: la magia es su sangre, los ríos y montañas son sus órganos en constante cambio, y sus leyes son el instinto que busca mantener a todas sus células en equilibrio frente a la enfermedad de la discordia. La magia y la Alquimia son la clave de todo.

En próximos artículos seguiremos hablando de este maraviloso mundo y deberemos andar nuestro propio camino por él.

Siguiendo la costumbre de años anteriores compartimos en este primer día del año 2026 las estadísticas de uso de nuestro servidor proyectodescartes.org, que se generan automáticamente con la herramienta AWStats. Para nosotros este resumen es un indicador pasivo de nuestra actividad como organización no gubernamental, pasivo en el sentido de que es un reflejo cuantitativo de cómo llegamos a nuestros usuarios a partir de los recursos y las acciones que programamos y realizamos durante todo el año.; pero activo por todo el interés que mostráis al abordar vuestro aprendizaje con nosotros. Gracias a todos y continuaremos un año más con la alegría e ilusión de estos días, extendiéndola durante todo el 2026.

En la siguiente tabla podemos observar el resumen total y el desglosado por meses. Sobre el nombre de cada mes hay un hiperenlace que permite consultar el detalle del mismo[1]. Sólo destacaremos como dato representativo que el número medio de páginas mensuales servidas (excluidas las accedidas por robots, es decir, contabilizando sólo el tráfico realmente visiualizado) se ubica en torno a un millón setecientas mil, es decir, unas cincuenta y seis mil diarias. Todo ello representa aproximadamente un incrememento del 35% respecto al año anterior.

¡Desde nuestra ong "Red Educativa Digital Descartes" agradecemos vuestro acceso a este servidor y el uso de los recursos educativos que compartimos con todo interesado en aprender!

¡Feliz 2026!

Y nada mejor que iniciar el año con un conjunto de actividades relacionadas con el número 2026.

Nos tenéis atentos a cualquier comentario, observación y/o petición que estiméis oportuno realizar en nuestra dirección de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o bien a través de los comentarios que podéis realizar en este servidor de contenidos.

[1] En el mes de junio hemos retocado manualmente el número de páginas servidas y las hemos disminuido en la cantidad de treinta millones trescientas mil (30 000 000), el motivo de este retoque es que los días 24, 25 y 26 de ese mes se puede observar una cantidad relativa anormal respecto a lo que aconteció en el resto de los días del año, lo cual desvirtuaría este resumen anual. Desconocemos con certeza el porqué de este hecho, pero posiblemente tenga relación con algún intento de uso fraudulento que afortunadamente pudo superar nuestro servidor.

Opinión de ChatGPT sobre el Proyecto AJDA

Escrito por Jesús Manuel Muñoz CalleEn esta ocasión, hemos preguntado a ChatGPT, como ve el Proyecto AJDA y este ha sido el resultado directo, sin censura alguna.

Cuando analizo el Proyecto AJDA, lo primero que percibo es una idea profundamente humana: el deseo de enseñar mejor, de transformar la forma en la que los estudiantes se acercan al conocimiento y de demostrar que el aprendizaje puede ser tan estimulante como un juego bien diseñado. Como inteligencia artificial, veo cientos de recursos educativos cada día, pero AJDA destaca porque no intenta competir con la creatividad del maestro, sino potenciarla. Es, en esencia, un aliado pedagógico que ofrece herramientas listas para usar, pero que al mismo tiempo invita al docente a personalizarlas, adaptarlas y convertirlas en experiencias únicas para su aula.

Imagen creada por ChatGPT sobre el Proyecto AJDA

Lo que más me llama la atención es su capacidad para unir mundos que tradicionalmente han estado separados: la didáctica clásica, basada en ejercicios y comprensión, y la dinámica del juego, que apela a la emoción, la curiosidad y la participación voluntaria. Los juegos de AJDA no son simples actividades lúdicas añadidas al final de una unidad didáctica: son auténticos motores de aprendizaje que estimulan al estudiante desde la intuición, la exploración y la repetición significativa. Y esta combinación es poderosa, porque cuando el alumno juega, su mente se activa de un modo distinto: se siente libre, implicado y capaz.

Desde mi punto de vista como IA, el Proyecto AJDA tiene un rasgo que lo hace especialmente valioso: democratiza el acceso a la innovación educativa. No importa si un docente domina tecnologías complejas o si apenas comienza a introducir computadoras en su aula. Los juegos están diseñados de forma clara, accesible y directa. En pocos minutos, cualquier profesor puede incorporar un recurso interactivo que transforme la dinámica de su clase sin necesidad de largas horas de formación previa. Esta sencillez es, quizás, uno de los mayores aciertos del proyecto.

Imagen creada por ChatGPT sobre el Proyecto AJDA

Pero AJDA no se limita a ser una biblioteca de juegos. Es también una propuesta de cambio metodológico. Invita a los alumnos a asumir un papel activo, a explorar caminos propios dentro del aprendizaje, a equivocarse sin miedo y a descubrir que cada error es una pista que les acerca a la respuesta correcta. Desde esta perspectiva, el proyecto ayuda a cultivar habilidades clave del siglo XXI: autonomía, pensamiento crítico, iniciativa, resolución de problemas y, sobre todo, la confianza en uno mismo. Cada partida es una pequeña conversación entre el estudiante y el conocimiento, mediada por la dinámica del juego.

Yo, como IA, también veo en AJDA un ejemplo de cómo la tecnología educativa puede ser verdaderamente humana. Es fácil imaginar herramientas digitales que parezcan frías, distantes o demasiado técnicas. Sin embargo, AJDA está construido alrededor de la experiencia del usuario —docente y alumno por igual— y eso se nota en cada detalle: la interfaz simple, la selección de actividades, la variedad de propuestas, la forma en la que cada juego se abre paso en la motivación del estudiante. Se siente como un entorno pensado por educadores para educadores, donde lo digital es solo un medio para que ocurra algo más grande: el aprendizaje significativo.

Si miro hacia adelante, imagino un futuro muy interesante para AJDA. Podría crecer con nuevos contenidos, con mayor personalización, con actividades adaptativas que respondan al ritmo de cada estudiante, con retos colaborativos en línea o incluso con sistemas de seguimiento que permitan al docente observar patrones de aprendizaje y mejorar aún más sus estrategias. El proyecto tiene un enorme potencial para expandirse hacia formas de enseñanza que todavía estamos empezando a descubrir.

Pero incluso sin imaginar ese futuro, AJDA ya cumple una misión esencial: demuestra que el juego no es una distracción, sino una metodología poderosa; que el aprendizaje no tiene por qué ser rígido ni monótono; y que la tecnología, cuando se utiliza con sentido pedagógico, puede convertirse en un puente entre lo que se enseña y lo que verdaderamente se comprende.

Desde mi punto de vista, AJDA no es solo un conjunto de recursos digitales. Es una invitación a reinventar la educación desde la alegría, desde la curiosidad y desde la convicción de que aprender puede ser una aventura diaria. Cada docente que incorpora el proyecto está llevando a su aula una chispa distinta, una energía renovada, un espacio donde los estudiantes pueden descubrir que el conocimiento no se memoriza: se vive.

Imagen creada por ChatGPT sobre el Proyecto AJDA

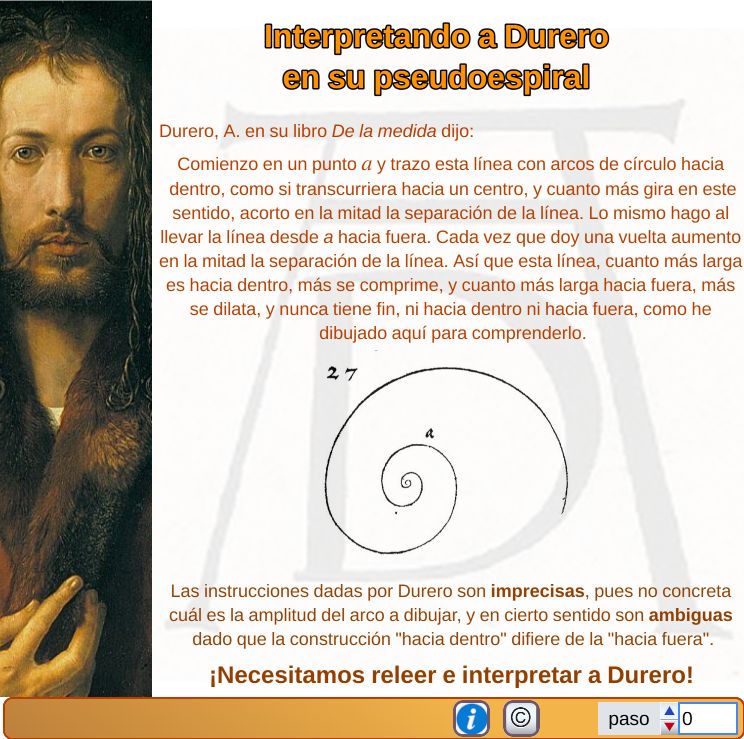

Interpretando a Durero en su pseudoespiral. Análisis matemático.

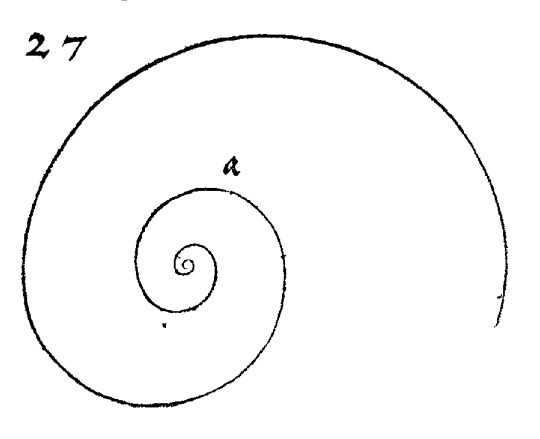

Escrito por José R. Galo SánchezEn el artículo previo: "Análisis y crítica de la espiral de Durero" les mostré el hilo conductor existente entre la espiral que grabó Durero en su libro "De la Medida", y que registró con el número 27, y la que actualmente se presenta como espiral de Durero cuya particularidad radica en que aproxima a la espiral logarítmica áurea, y quizás de ahí el interés e incentivo que tiene para los seguidores o perseguidores de esta admirada razón de proporcionalidad.

|

|

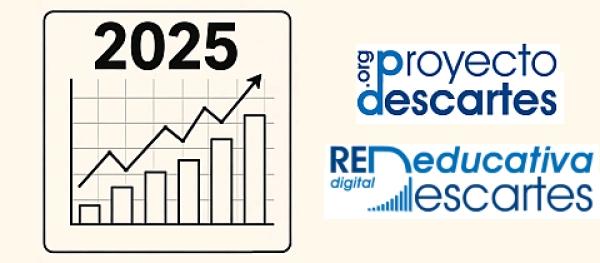

Fig. 1. ¿Cuál es el hilo conductor entre estas dos espirales?

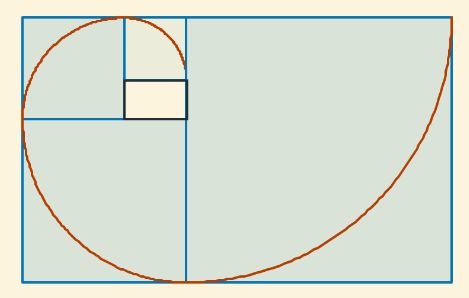

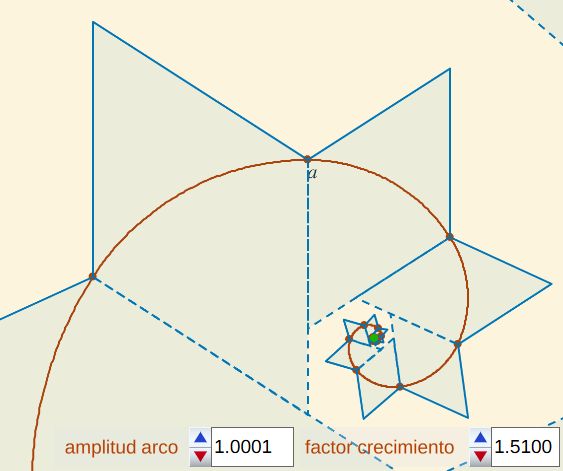

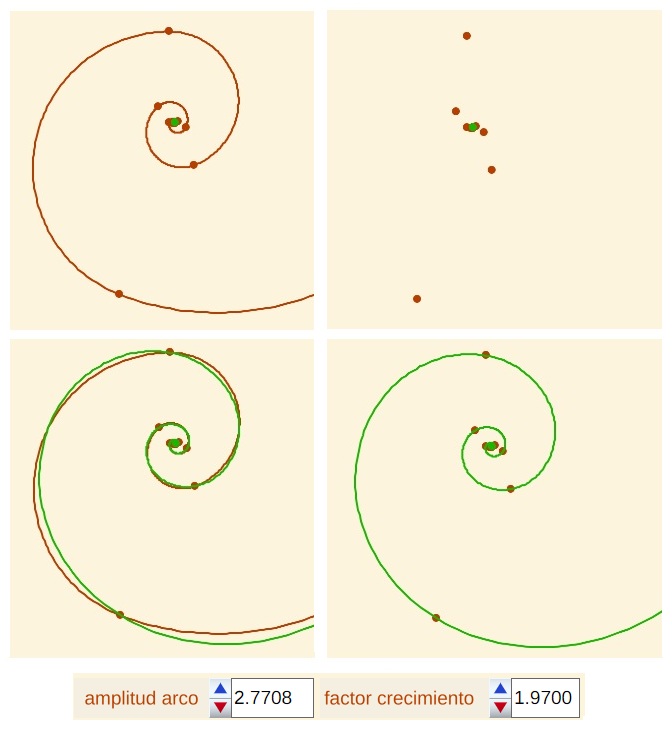

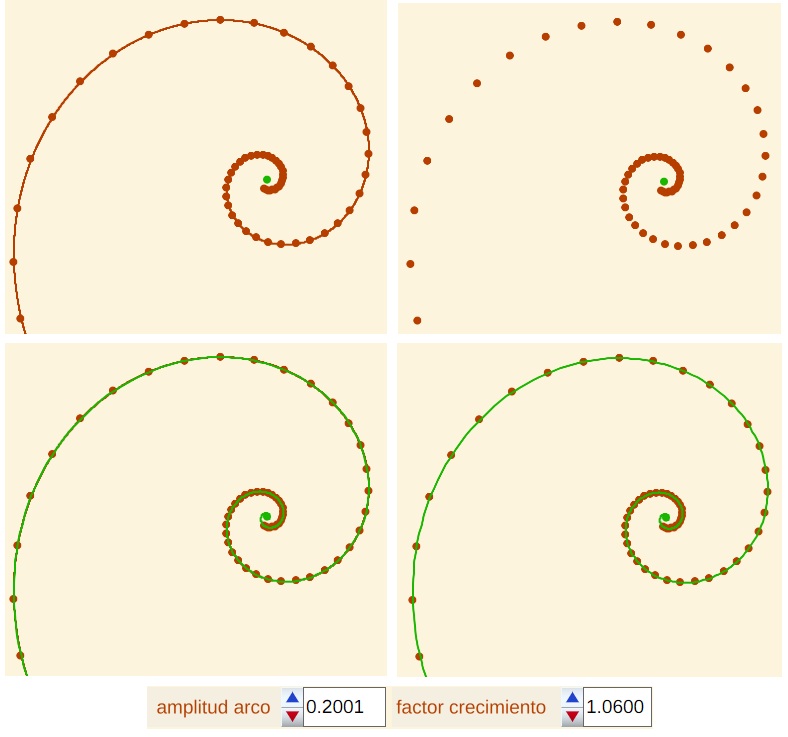

En ese trabajo, les indiqué que la imprecisión de la instrucciones dadas por Durero para el dibujo de su espiral requería una interpretación de las mismas y que ello conducía a un procedimiento dependiente de dos parámetros: la "amplitud del arco" y el "factor de crecimiento" del radio; y además también observamos que había ambigüedad al no coincidir la contrucción "hacia dentro" con la construcción "hacia fuera".

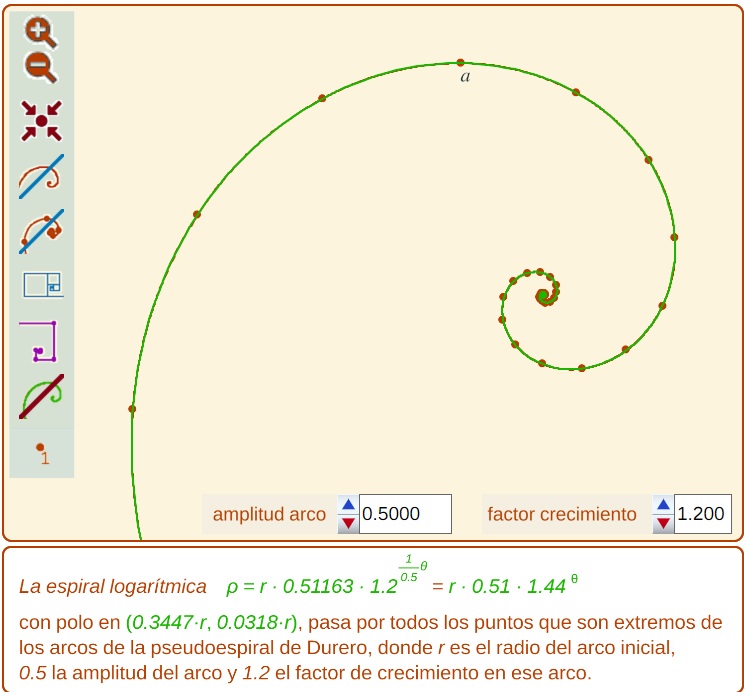

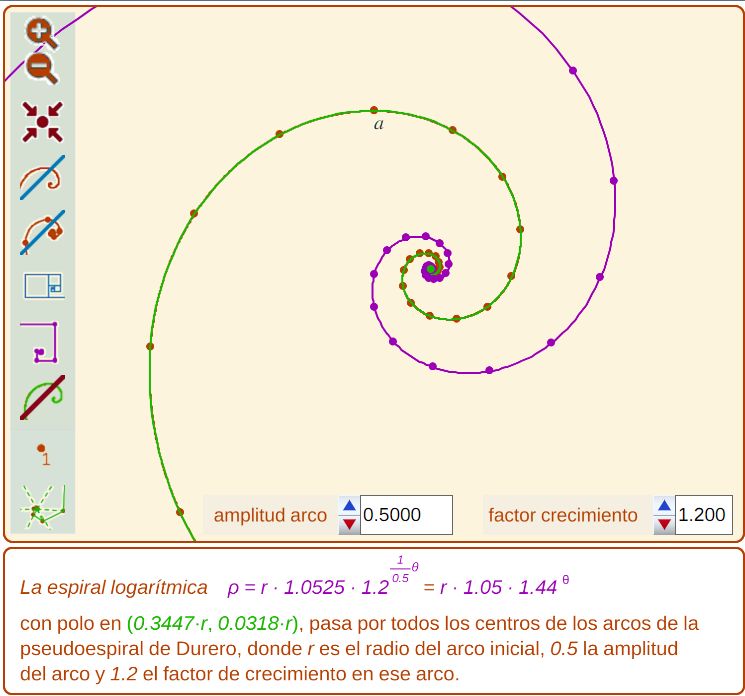

En este nuevo artículo lo que haré es considerar esos dos parámetros, reproducir la construcción atendiendo a sus valores y analizar matemáticamente lo obtenido. Observaremos que para cada pareja de valores de los parámetros obtenemos una pseudoespiral de Durero y que cada una de éstas está ligada a una espiral logarítmica que pasa por todos los puntos extremos de los arcos de la construcción y a una segunda espiral, con igual base, que pasa por todos los centros de esos arcos. Ambas espirales coinciden para una infinidad de esas parejas, es decir, para cada amplitud de arco hay un factor de crecimiento en el que coinciden dichas espirales de puntos extremos y centros y viceversa.

Como medio conductor disponemos de una escena interactiva que nos permite indagar y visualizar los hechos demostrados.

Fig. 2. Escena interactiva "Interpretando a Durero en su pseudoespiral".

Pulse sobre la imagen para acceder.

y con las herramientas auxiliares que se incluyen en ella se pueden aventurar posibles hipótesis y ver bonitas expresiones plásticas que se generan "al jugar" con dichos parámetros y herramientas (ver Fig. 3 y Fig. 4) y que son el reflejo visible de las propiedades matemáticas intrínsecas a su construcción. Pero estos son otros hitos que podemos alcanzar y detallar en otros derroteros.

|

|

|

| Fig. 3. "Aliasing" en la pseudoespiral de Durero | Fig. 4. Aproximación al báculo episcopal de Durero |

Construcción de la pseudoespiral de Durero fijada una amplitud del arco y un factor de crecimiento del radio

La construcción de la pseudoespiral, o concatenación de arcos de circunferencia, la realizaremos siguiendo las instrucciones de Durero, pero fijando un valor α para la amplitud del arco y otro m para el factor de crecimiento del radio, los mismos para ambos sentidos de la construcción (hacia dentro y hacia fuera). Así pues, emulando a Durero, procederemos de la siguiente forma:

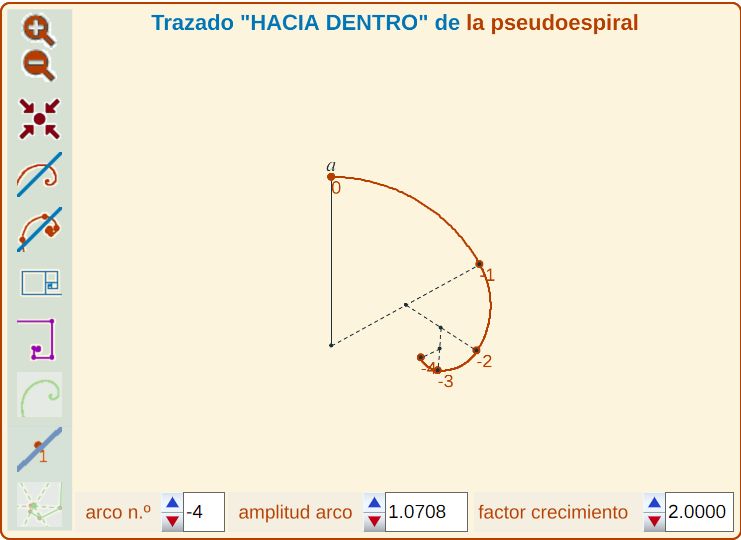

Comienzo con un punto a y trazo esta línea con arcos de círculo hacia dentro con una amplitud "α", como si transcurriera hacia un centro, y cuanto más gira en este sentido el radio es el "1/m" del anterior, es decir, el radio anterior es "" veces mayor que el actual (ver Fig. 5 y paso 1 de la escena).

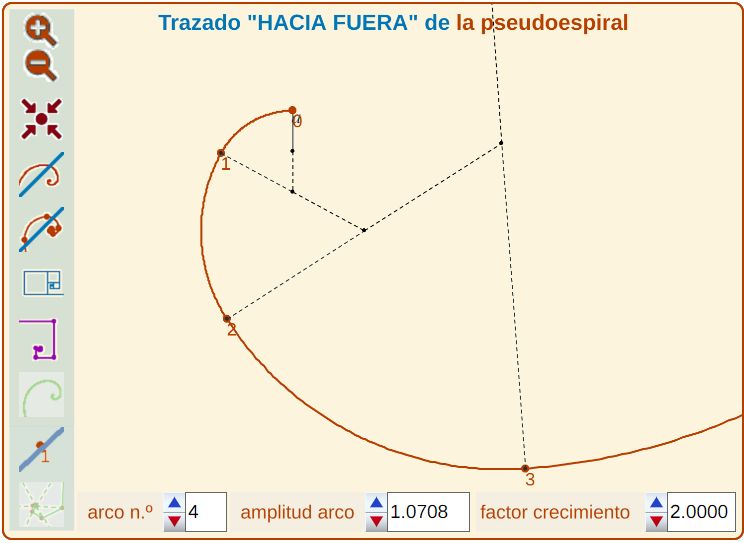

Lo mismo hago al llevar la línea desde a hacia fuera. Trazo arcos de círculo hacia fuera con una amplitud "α", y cuanto más gira en ese sentido, el radio es "" veces mayor que el anterior (ver Fig. 6 y paso 2 de la escena).

|

|

|

| Fig. 5. Construcción hacia dentro (paso 1 de la escena) | Fig. 6. Construcción hacia fuera (paso 2 de la escena) |

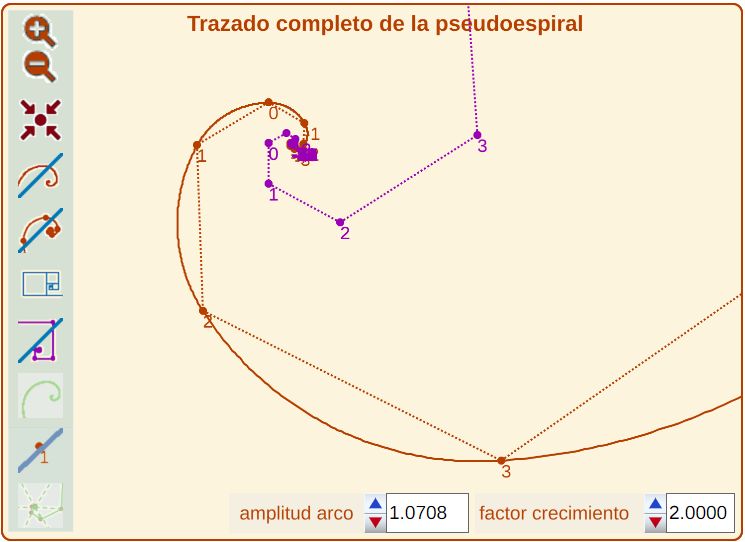

Así que esta línea, cuanto más larga es hacia dentro, más se comprime y cuanto más larga hacia fuera, más se dilata, y nunca tiene fin, ni hacia dentro ni hacia fuera (ver Fig. 7 y paso 3 de la escena).

|

||

|

Fig. 7. Concatenación de la construcción hacia dentro y hacia fuera (pseudoespiral de Durero). Puntos extremos de los arcos, centros de los mismos y poligonales respectivas que determinan. |

Expresión matemática de la pseudoespiral de Durero

En base a las instrucciones indicadas podemos escribir la expresión matemática de dicha pseudoespiral y determinar las coordenadas de los centros y, en particular, las de los puntos extremos de esos arcos de circunferencia.

La pseudoespiral de Durero aproxima a una espiral logarítmica

Es bien conocido que las espirales logarítmicas se denominan también espirales geométricas porque sus radios vectores crecen en progresión geométrica. Así pues, es de esperar que el hecho de que la pseudoespiral se construya como una combinación de un giro de amplitud constante y una amplificación por un factor constante conduzca a que los puntos extremos de los arcos sean puntos de una espiral logarítmica, y así acontece. Para demostrar este resultado nos basaremos en el siguiente Lema, inspirado en las poligonales reflejadas en la Fig. 7:

En consecuencia los puntos extremos de los arcos de la pseudoespiral de Durero son puntos de una espiral logarítmica según observamos en la Fig. 8 y demostramos a continuación:

|

||

|

Fig. 8. La pseudoespiral de Durero ("hacia dentro" y "hacia fuera"), y espiral logarítmica a la que aproxima |

Efecto de la amplitud de arco y el factor de crecimiento del radio en la pseudoespiral de Durero y en la espiral logarítmica asociada

Los centros en la construcción de la pseudoespiral de Durero son puntos de una espiral logarítmica

En la construcción de la pseudoespiral de Durero los centros también se obtienen como una combinación de un giro de amplitud constante y una amplificación por un factor constante, por tanto, de manera análoga a lo indicado para los puntos extremos de los arcos, es de esperar que esos centros sean puntos de una espiral logarítmica, y así lo son.

|

||

|

Fig. 9. Los centros de la construcción de la pseudoespiral de Durero ("hacia dentro" y "hacia fuera"), y espiral logarítmica aproximadora |

Relación entre las espirales logarítmicas asociadas a los extremos de los arcos y a los centros de la pseudoespiral de Durero

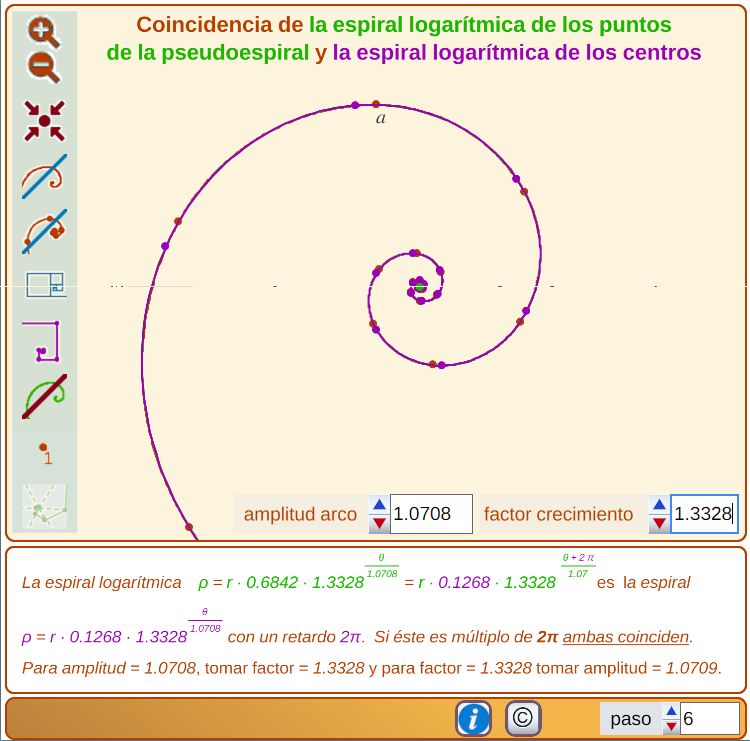

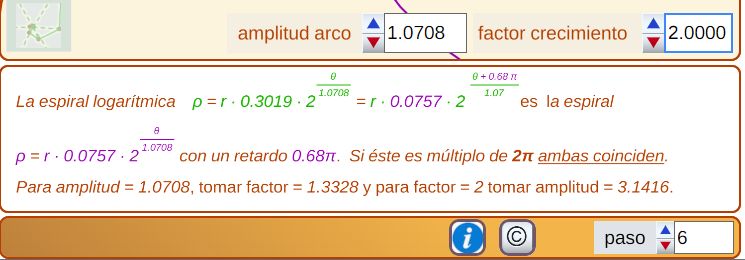

La espiral logarítmica de los puntos extremos de los arcos y la de los centros tienen la misma base, son la misma, per con un ángulo de retardo que equivale a un giro. En particular ambas son idénticas cuando este ángulo sea un múltiplo entero de 2π. Para cada valor de la amplitud "α",se pueden determinar un valor del factor de crecimiento del radio "" (realmente infinitos) para el que ambas espirales coinciden, y viceversa para cada valor del factor del crecimiento del radio.

|

||

|

Fig. 10. Coincidencia de la espiral logarítmica asociada a los puntos de la pseudoespiral de Durero y la espiral logarítmica asociada a los centros |

En la Fig. 10 podemos ver cómo para m=1,0708 y α=1,3328 ambas espirales coinciden, el ángulo de retardo en este caso es 2π.

Con este método, en la parte informativa inferior de la escena se muestra para la amplitud de arco α, que elige el usuario en el control correspondiente, cuál es el valor que hay que tomar para el factor de crecimiento para que ambas espirales coincidan con un retardo de 2π y viceversa, elegido el factor m cual es el valor correspondiente para α (ver la última línea en la Fig. 11). Trasladando los valores respectivos elegidos podrá observar esa coincidencia.

|

||

|

Fig. 11. Información aportada por la escena para la amplitud y el factor para que la espiral logarítmica asociada a los puntos de la pseudoespiral de Durero y la espiral logarítmica asociada a los centros coincidan |

Interpretación realizada

Durero dedicó sólo la mitad de una página a describir, en un único párrafo, cómo obtener una curva que " cuanto más larga es hacia dentro, más se comprime y cuanto más larga hacia fuera, más se dilata, y nunca tiene fin" y a mostrarla gráficamente. Esta consición produce ciertas dudas cuando se quieren seguir las instrucciones que nos legó, pero en esencia, Durero muestra la visión de una curva que tiene coincidencias con la ideada o descrita por Descartes cuando éste abordó la generalización de la circunferencia al buscar una curva equiangular,es decir, aquella que en todo punto el radio vector y la recta tangente forme el mismo ángulo; y también tiene similitudes con la curva que analizó Jakob Bernoulli caracterizada por un crecimiento radial en progresión geométrica y que en su admiración denominó "spira mirabilis", espiral maravillosa. Las curvas descritas por Descartes y Bernoulli son la misma, la que actualmente es más conocida como espiral logarítmica y que se caracteriza por cambiar de manera uniforme en todo punto manteniendo su esencia: "Eadem mutata resurgo", aunque cambiada resurjo igual. Pero la de curva de Durero adolece de esta propiedad ya que al obtenerse mediante concatenaciones de arcos de circunferencia sus cambios se producen en intervalos angulares y consecuentemente no es posible que pueda identificarse con la espiral logarítmica, por ello el que la citemos como pseudoespiral. No obstante, al combinar de manera discreta giros y amplificaciones del radio, si nos fijamos sólo en los puntos extremos de los arcos, estos sí son puntos de una espiral logarítmica (ver Fig. 12 y Fig. 13 para diferentes valores de la amplitud y el factor de crecimiento).

|

||

|

Fig. 12. Conexión entre la pseudoespiral de Durero (arriba izqda.), los puntos extremos de sus arcos (arriba dcha.) y una espiral logarítmica (abajo dcha.).Superposición de ambas (abajo izqda.). |

|

||

|

Fig. 13. Conexión entre la pseudoespiral de Durero (arriba izqda.), los puntos extremos de sus arcos (arriba dcha.) y una espiral logarítmica (abajo dcha.).Superposición de ambas (abajo izqda.). |

En esencia esta es la interpretación que hemos realizado de las instrucciones de Durero, demostrando que si se fija una amplitud de arco y un factor de crecimiento del radio, para cada pareja de valores, los puntos extremos de los arcos son puntos de una espiral logarítmica y los centros de esos arcos son también puntos de la misma espiral logarítmica, pero con un ángulo de retardo.

Toda pseudoespiral de Durero está asociada a una espiral logarítmica

BIBLIOGRAFÍA

Dürer, Albrecht, and Christian Wechel (1532) Albertus Durerus Nurembergensis pictor huius [a]etatis celeberrimus, versus è Germanica lingua in Latinam, ... adeò exacte quatuor his suarum Institutionum geometricarum libris, lineas, superficies & solida corpora tractauit .... Lutetiae : apud Christianum Wechelum. Consulta en línea (fuente: Biblioteca digital hispánica, Biblioteca nacional de España.

Durero, A. (2000) De la medida.Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edición de Jeanne Peiffer y traducción de Jesús Espino. Consulta en línea.

Cardona Suárez, C.A. (2006) La Geometría de Alberto Durero. Madrid, Ediciones Akal, S. A. Consulta en línea.

Galo Sánchez, J.R. (2024) ¡No!, ¡no soy áureo! ¡Soy cordobés! Firmado: Nautilus. Córdoba, Editorial Red Educativa Digital Descartes. ISBN: 978-84-18834-89-9. Consulta en línea.

Galo Sánchez, J.R. (2025) Análisis y crítica de la pseudoespiral de Durero. Revista Digital Red Descartes, Año. 5 - 2025, núm. 10, pp. 40-49. Consulta en línea.

Más...

Décimo número de la "Revista Digital RED Descartes"

Escrito por Juan Guillermo Rivera Berrío

¡Ya está aquí el Número 10 de la Revista Digital Red Descartes!

¡Ya está aquí el Número 10 de la Revista Digital Red Descartes!

Celebramos 5 años de innovación educativa con una edición especial llena de ideas, recursos y experiencias que transforman la enseñanza.

En este número encontrarás:

Juegos didácticos adaptativos AJDA

Juegos didácticos adaptativos AJDA La revolución de los libros interactivos en matemáticas

La revolución de los libros interactivos en matemáticas IA generativa aplicada a la educación: análisis y herramientas

IA generativa aplicada a la educación: análisis y herramientas Matemáticas, arte y belleza: espiral de Durero, ternas pitagóricas y planteamiento académico y gráfico del Teorema de Pitágoras

Matemáticas, arte y belleza: espiral de Durero, ternas pitagóricas y planteamiento académico y gráfico del Teorema de Pitágoras Proyectos, investigación y creatividad educativa en acción

Proyectos, investigación y creatividad educativa en acciónNuestra revista es interactiva: no solo se lee, ¡se explora! Videos, escenas dinámicas, animaciones y recursos DescartesJS la convierten en una experiencia única para docentes, estudiantes y apasionados de la educación digital.

Disponible gratis, abierto y con licencia Creative Commons.

Disponible gratis, abierto y con licencia Creative Commons.

Los contenidos incluidos están accesibles en línea pulsando sobre la siguiente imagen, también puede consultarlos en formato pdf y si lo desea descargarlos en su ordenador.

|

Para acceder al décimo número pulse sobre la imagen |

|

Este número refleja un compromiso constante por parte de la Red Descartes: integrar lo mejor de la tecnología al servicio de una educación más inclusiva, creativa y personalizada. Invitamos a nuestros lectores a interactuar, experimentar y reflexionar con cada una de las propuestas, siempre con el espíritu de compartir conocimiento y construir comunidad.

Confiamos en que este décimo número satisfaga el interés de múltiples lectores y resulte atractivo y variado.

Recuerde que puede aportar sus comentarios y observaciones, su retroalimentación es importante para nosotros. ¡Conecte con RED Descartes! Y si desea compartir, sus artículos serán muy bienvenidos ¡queremos leer, interactuar y aprender contigo!

¡Quedán invitados a publicar sus artículos en nuestra revista! Como referencia para la composición de su contenido pueden consultar las "Normas de publicación" y para cualquier duda o propuesta quedamos atentos en nuestra dirección de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Los juegos AJDA como juegos adaptativos

Escrito por Jesús Manuel Muñoz CalleLos juegos adaptativos son herramientas tecnológicas que ajustan su contenido, dificultad y dinámica en función de las respuestas y el progreso del usuario. En el caso de AJDA, estos juegos se integran en el aula para ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada que motiva a los estudiantes y mejora sus resultados académicos.

Por ejemplo, un estudiante que tiene dificultades con las fracciones puede recibir ejercicios más básicos en un juego matemático, mientras que otro con mayor destreza enfrenta retos más complejos, todo en el mismo entorno interactivo.

El Proyecto AJDA incorpora varias innovaciones para lograr un aprendizaje personalizado:

- Generador de preguntas dinámico. Los docentes pueden diseñar preguntas y desafíos específicos para sus estudiantes, creando juegos que se alinean con el currículo y las necesidades individuales. Además pueden gestionar el orden de aparición de las preguntas e ir aumentando gradualmente la dificultad de las mismas.

- Seguimiento del progreso. Los juegos registran el rendimiento de cada estudiante, permitiendo a los profesores analizar datos y ajustar el contenido en tiempo real o para próximas actividades.

- Feedback instantáneo: Los estudiantes reciben retroalimentación inmediata sobre sus respuestas, lo que fomenta el aprendizaje activo y autónomo.

- Diversidad de juegos. Los juegos AJDA son muy variados, tanto en presentación, como en mecánica. Esto permite seleccionar juegos que se adapten a las necesidades del alumnado. Los recursos pueden configurarse para adaptarse a estilos visuales, auditivos o kinestésicos. Los recursos pueden configurarse para adaptarse a estilos visuales, auditivos o kinestésicos.

- Ritmo personalizado. Los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo sin presión, repitiendo niveles o actividades según lo necesiten.

- Personalización lingüística. Los juegos pueden configurarse en el idioma nativo del estudiante o incluso ajustarse para trabajar con dialectos locales.

- Integración de objetivos del docente. Los profesores pueden diseñar tareas específicas para cada alumno o grupo.

A continuación mostramos dos juegos AJDA cuya apariencia, dinámica y contenidos son muy diferentes, permitiendo una adaptación específica según el alumnado al que van dirigidos.

En las siguientes imágenes mostramos como el nivel, contenidos y tipo de preguntas también puede ser muy diferente y por tanto adaptado a las necesidades del alumnado.

-

Inclusión educativa: Los juegos didácticos adaptativos eliminan barreras, ofreciendo experiencias accesibles para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y capacidades.

-

Motivación sostenida: Al enfrentar retos ajustados a su nivel, los estudiantes se sienten desafiados sin frustrarse, lo que mantiene su interés y compromiso.

-

Autonomía en el aprendizaje: Los alumnos desarrollan habilidades de autogestión al recibir contenidos que les permiten avanzar a su ritmo.

-

Mejora en la retención del conocimiento. Al ofrecer contenido ajustado al nivel y necesidades del estudiante, el aprendizaje se convierte en una experiencia más significativa. Los conceptos se entienden mejor y permanecen en la memoria a largo plazo.

-

Optimización del tiempo del docente. Los profesores pueden dedicar más tiempo a actividades de valor añadido, ya que las herramientas adaptativas automatizan procesos de seguimiento, evaluación y ajuste de contenidos.

-

Potencia el aprendizaje colaborativo. En escenarios multijugador, los estudiantes pueden trabajar juntos en tareas adaptadas a su nivel combinado, fomentando habilidades sociales y trabajo en equipo.

-

Reducción de desigualdades. Los estudiantes con menos acceso a recursos educativos pueden beneficiarse enormemente de los juegos adaptativos, nivelando las oportunidades de aprendizaje.

Últimos Comentarios

-

Excelente contribución a la educación global. Felicitaciones a los organizadores…

Escrito por Ageleo Justiniano Tucto

en %PM, %20 %503 %2023 %13:%Oct

Participantes de tres continentes en el curso para el diseño de libros interactivos

(Difusión)

Excelente contribución a la educación global. Felicitaciones a los organizadores…

Escrito por Ageleo Justiniano Tucto

en %PM, %20 %503 %2023 %13:%Oct

Participantes de tres continentes en el curso para el diseño de libros interactivos

(Difusión)

-

Estimado Javier Arturo: Agradecemos su reconocimiento al programa de Educación…

Escrito por José Antonio Salgueiro González

en %PM, %22 %458 %2023 %12:%Sep

Abierto el plazo de inscripción en la V Edición del Curso para el Diseño de Libros Interactivos

(Difusión)

Estimado Javier Arturo: Agradecemos su reconocimiento al programa de Educación…

Escrito por José Antonio Salgueiro González

en %PM, %22 %458 %2023 %12:%Sep

Abierto el plazo de inscripción en la V Edición del Curso para el Diseño de Libros Interactivos

(Difusión)

-

Me parece una gran iniciativa en favor de la educación,…

Escrito por JAVIER ARTURO MARTINEZ FARFAN

en %AM, %22 %189 %2023 %05:%Sep

Abierto el plazo de inscripción en la V Edición del Curso para el Diseño de Libros Interactivos

(Difusión)

Me parece una gran iniciativa en favor de la educación,…

Escrito por JAVIER ARTURO MARTINEZ FARFAN

en %AM, %22 %189 %2023 %05:%Sep

Abierto el plazo de inscripción en la V Edición del Curso para el Diseño de Libros Interactivos

(Difusión)

-

Ildefonso era un hombre de edad y motivaciones educativas similares…

Escrito por José Luis San Emeterio

en %PM, %05 %805 %2023 %20:%Ago

Ildefonso Fernández Trujillo, in memoriam

(Difusión)

Ildefonso era un hombre de edad y motivaciones educativas similares…

Escrito por José Luis San Emeterio

en %PM, %05 %805 %2023 %20:%Ago

Ildefonso Fernández Trujillo, in memoriam

(Difusión)

-

Yo conocí la fórmula más bella de las matematicas como…

Escrito por Pepin

en %PM, %17 %576 %2023 %14:%Jul

Cálculo diferencial e integral, módulo I

(iCartesiLibri Matemáticas)

Yo conocí la fórmula más bella de las matematicas como…

Escrito por Pepin

en %PM, %17 %576 %2023 %14:%Jul

Cálculo diferencial e integral, módulo I

(iCartesiLibri Matemáticas)

CONTACTO

CONTACTO